📸 In copertina: Ercole Curino ‐ Sotto: Villa Frigerj, sede del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo ‐ Foto Abruzzo storie e passioni

Villa Frigerj

Nel cuore dell’antica Teate, tra i viali della villa comunale ottocentesca, il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo racconta, attraverso pietre, bronzi e marmi, le storie di guerrieri e divinità, dei popoli italici e delle città romane, dei miti che attraversano i secoli. In questo articolo scopriremo i tesori antichi custoditi a Chieti, ripercorrendo la storia dei popoli che abitarono la regione e narrando alcuni aneddoti che arricchiscono il fascino di queste opere.

Dal Guerriero di Capestrano, simbolo dell’Abruzzo italico preromano, al bronzeo Ercole Curino, evocazione della Grecia classica, fino all’elegante Venere teatina, ultimo reperto a emergere dalla millenaria storia di questo territorio, ogni opera invita il visitatore a un viaggio tra arte, storia e leggenda. Il Museo svela così la ricchezza culturale di una regione che ha saputo conservare il suo passato con sorprendente fascino. Nel prossimo articolo ci sposteremo nel vicino Museo Archeologico La Civitella, per addentrarci nella storia dell’antica Teate e nelle sue testimonianze più straordinarie, come la vicenda di Lusius Storax, il “manager” dei gladiatori teatini e del monumento a lui dedicato.

Il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo è immerso tra le verdi architetture della villa comunale chietina, la raccolta è allestita nelle sale di un elegante palazzo neoclassico, costruito nel 1830 per conto del possidente Ferrante Frigerj. Circa trent’anni dopo, nel 1864, l’edificio fu acquisito dall’allora amministrazione comunale per essere adibito a scuola. Il Museo nacque nel 1959, grazie all’impegno e alla determinazione dell’allora soprintendente archeologo Valerio Cianfarani.

Distribuita su due piani e inserita in un funzionale percorso museale, ideato nel 2011 e ampliato nel 2014, la collezione richiama ogni anno migliaia di visitatori, attratti in particolare da due opere straordinarie. Se i Bronzi di Riace sono le star del Museo Archeologico di Reggio Calabria, i divi dell’Archeologico abruzzese sono senza dubbio l’enigmatico Guerriero di Capestrano e l’ellenistico Ercole Curino.

Tra storia e leggenda

Come accade spesso alle grandi figure del passato, da Alessandro Magno a Cleopatra, anche attorno ai protagonisti più celebri dei musei si addensano racconti, ipotesi e narrazioni che sconfinano nella leggenda. Fantasie letterarie, presunti scoop giornalistici e storie ammantate di mistero finiscono per affascinare non solo il grande pubblico, ma anche gli stessi storici dell’arte, attratti da ciò che resta irrisolto e ambiguo.

È il caso, ad esempio, del Guerriero di Capestrano, oggetto in tempi recenti di ipotesi clamorose che mettono in discussione alcuni aspetti della sua storia millenaria. Ma il confine tra ricerca e suggestione si estende anche oltre, intrecciando l’Abruzzo a vicende che riguardano uno dei miti assoluti dell’archeologia italiana: i Bronzi di Riace.

Secondo una tesi suggestiva e discussa, le due statue non sarebbero state recuperate per la prima volta nel mare calabrese, ma al largo delle coste abruzzesi. L’ipotesi sostiene che, una settimana prima del ritrovamento ufficiale – avvenuto il 16 agosto 1972 a pochi metri di profondità nelle acque limpide di Riace – alcuni pescherecci calabresi si trovassero a pescare nell’Adriatico, precisamente nel tratto di mare antistante la città di Vasto.

A rafforzare questa ricostruzione concorrono alcune testimonianze dell’epoca che confermerebbero la presenza, nei giorni immediatamente precedenti a quel fatidico 16 agosto, di due tonnare di medie dimensioni, dotate di potenti motori e provenienti dal Sud, nel tratto di mare vastese compreso tra Punta Penna e Punta Aderci. Secondo questa versione dei fatti, sarebbero stati proprio questi pescherecci calabresi a individuare i famosi bronzi lungo la costa abruzzese e a trasportarli successivamente fino a Riace, dove la storia ufficiale ne colloca il ritrovamento.

Alcuni testimoni locali riferirono di aver notato, nei giorni precedenti al ritrovamento ufficiale dei Bronzi, un insolito via vai di imbarcazioni nelle acque di Riace. Da qui prese forma un’ulteriore ipotesi, ancora più audace, secondo cui le statue non sarebbero due, ma addirittura tre. Il presunto terzo bronzo, secondo voci mai suffragate da documentazione certa, si troverebbe oggi negli Stati Uniti, custodito nei depositi del Getty Museum. Anni fa una studentessa tirocinante italiana denunciò ai Carabinieri di Firenze di aver visto, proprio nei magazzini del museo americano, una statua accompagnata da lance e scudi sorprendentemente simile al celebre gruppo statuario di Riace.

Nel 1985, a tredici anni dall’eccezionale scoperta, la vicenda arrivò persino in Parlamento, diventando oggetto di un’articolata interrogazione parlamentare. A conferire ulteriore autorevolezza al dibattito intervenne anche Federico Zeri, tra i più eminenti storici dell’arte del Novecento, che ritenne plausibile l’ipotesi di una presenza dei bronzi nel mare Adriatico.

Zeri richiamò alla memoria il caso dell’Atleta di Fano, attribuito a Lisippo e datato al IV secolo a.C.: un capolavoro ripescato nelle acque marchigiane al largo del Conero, otto anni prima del ritrovamento dei Bronzi di Riace, e finito poi al Getty Museum di Los Angeles dopo un acquisto avvenuto in modo irregolare da parte del magnate americano J. Paul Getty.

L’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria liquidò tutte queste ricostruzioni come semplici “fantasie”, relegandole al confine incerto tra indagine storica e suggestione narrativa.

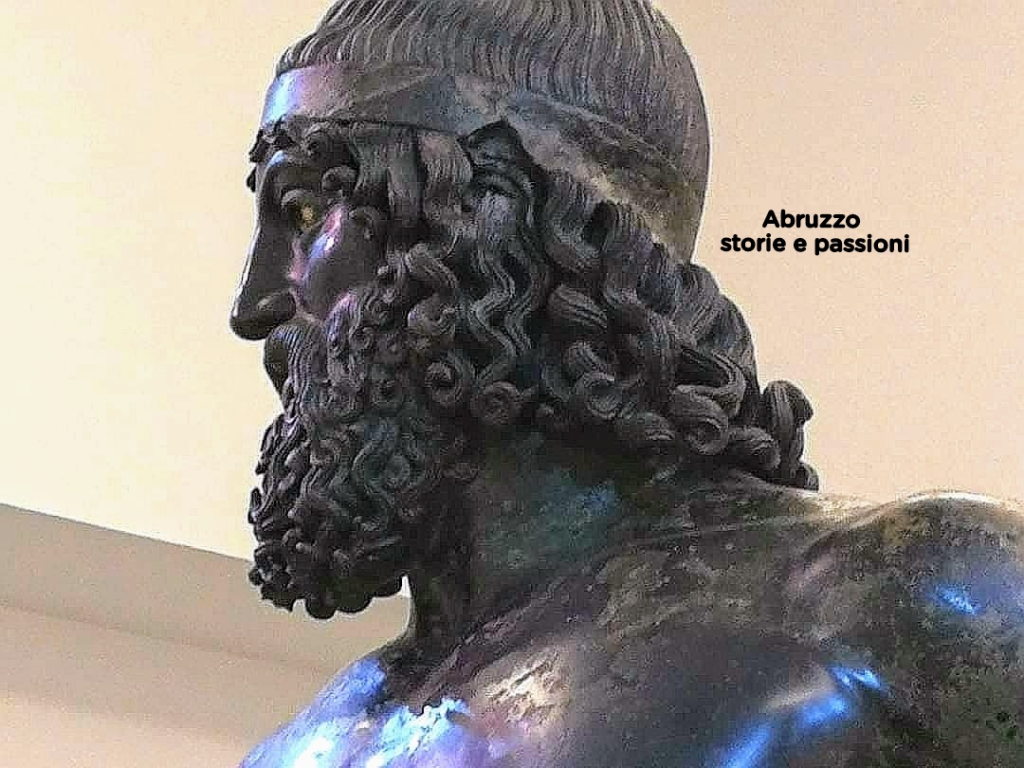

Ercole Curino

Le suggestioni della statuaria classica greca si ritrovano anche nel Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, in particolare in una piccola ma straordinaria statua in bronzo che raffigura Ercole. Il reperto fu ritrovato nel settembre 1959 nei pressi di Sulmona, durante gli scavi all’interno del tempietto dedicato a Ercole Curino, e rappresenta uno dei pezzi più importanti dell’archeologia abruzzese. Alta 29 centimetri, la statuetta fu realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, con la pelle leonina fusa separatamente. La composizione di labbra e capezzoli, come precisa la didascalia del museo, rivela un contenuto di rame più elevato, segno di una cura e di una precisione artistica raffinatissime.

La base circolare della statua reca un’iscrizione in agemina d’argento, fusa in una lega diversa dal bronzo, che riporta una dedica al dio Ercole – Eracle per i Greci – datata ai primi decenni del I secolo d.C.: Marcus Attius Peticius Marsus votum solvit libens merito. La dedica proviene da un esponente della gens Peticia, nota sin dall’età augustea per i traffici commerciali nel Mediterraneo e attestata in area peligna da iscrizioni comprese tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C.

L’eroe è rappresentato nudo, stante, appoggiato a sinistra sulla clave dalla quale pende la leontea. Sulla superficie della pelle ferina emergono i volumi levigati del braccio sinistro, mentre il destro è piegato dietro la schiena, nella mano semichiusa appoggiata al gluteo, a reggere i pomi d’oro raccolti dal melo del giardino delle Esperidi, dono di nozze della Madre Terra a Era. La statua, pur nelle dimensioni contenute, racchiude così un mondo di simboli e dettagli narrativi, condensando la potenza dell’eroe e la raffinatezza della tecnica artistica.

Il Guerriero misterioso

Il Guerriero di Capestrano è considerato la più importante scultura dell’antichità al di fuori della tradizione classica greca e romana. Un’opera che, fin dalla sua riscoperta, continua ad alimentare interrogativi, suggestioni e interpretazioni talvolta audaci. Non stupisce, dunque, che nel 1984 arrivasse a Chieti Jacqueline Kennedy Onassis, mossa dal desiderio di ammirare dal vivo quella figura tanto enigmatica. Si racconta che l’ex first lady degli Stati Uniti, dopo averla osservata con attenzione, confidò all’allora direttore del museo una convinzione destinata a far discutere: a suo avviso, la statua non raffigurerebbe un guerriero, ma una guerriera.

Datata al VI secolo a.C., scolpita in pietra calcarea e alta oltre due metri, la statua rappresenta un principe-guerriero appartenente alle popolazioni italiche preromane, vissute alle soglie della nascita di Roma. Genti che abitavano l’antica Aufinum, città collocata più a valle rispetto all’odierna Capestrano, nei pressi dell’attuale Ofena, proprio il luogo in cui la scultura venne rinvenuta. Aufinum, centro dei Vestini come ricorda Plinio il Vecchio, dopo le guerre sociali sarebbe confluita nella regione augustea del Samnium, un’area che comprendeva grosso modo l’Abruzzo centro-meridionale, il Molise e una parte della Campania.

Il ritrovamento del Guerriero avvenne nel 1934 in modo del tutto fortuito. A riportarlo alla luce fu un contadino, Michele Castagna, che un giorno, mentre arava il proprio campo, vide emergere dalla terra quella presenza inattesa. Consapevole di trovarsi davanti a qualcosa di antico ma forse ignaro del suo valore storico, Castagna soprannominò la statua “lu mammocce”, il “bambinone”, e per alcuni giorni la espose ai compaesani, appoggiandola vicino all’ingresso di casa. La notizia giunse presto al comando locale dei Carabinieri, che intervennero per prelevare il Guerriero e consegnarlo alla Soprintendenza, avviando così la seconda vita di una delle opere più affascinanti dell’archeologia italiana.

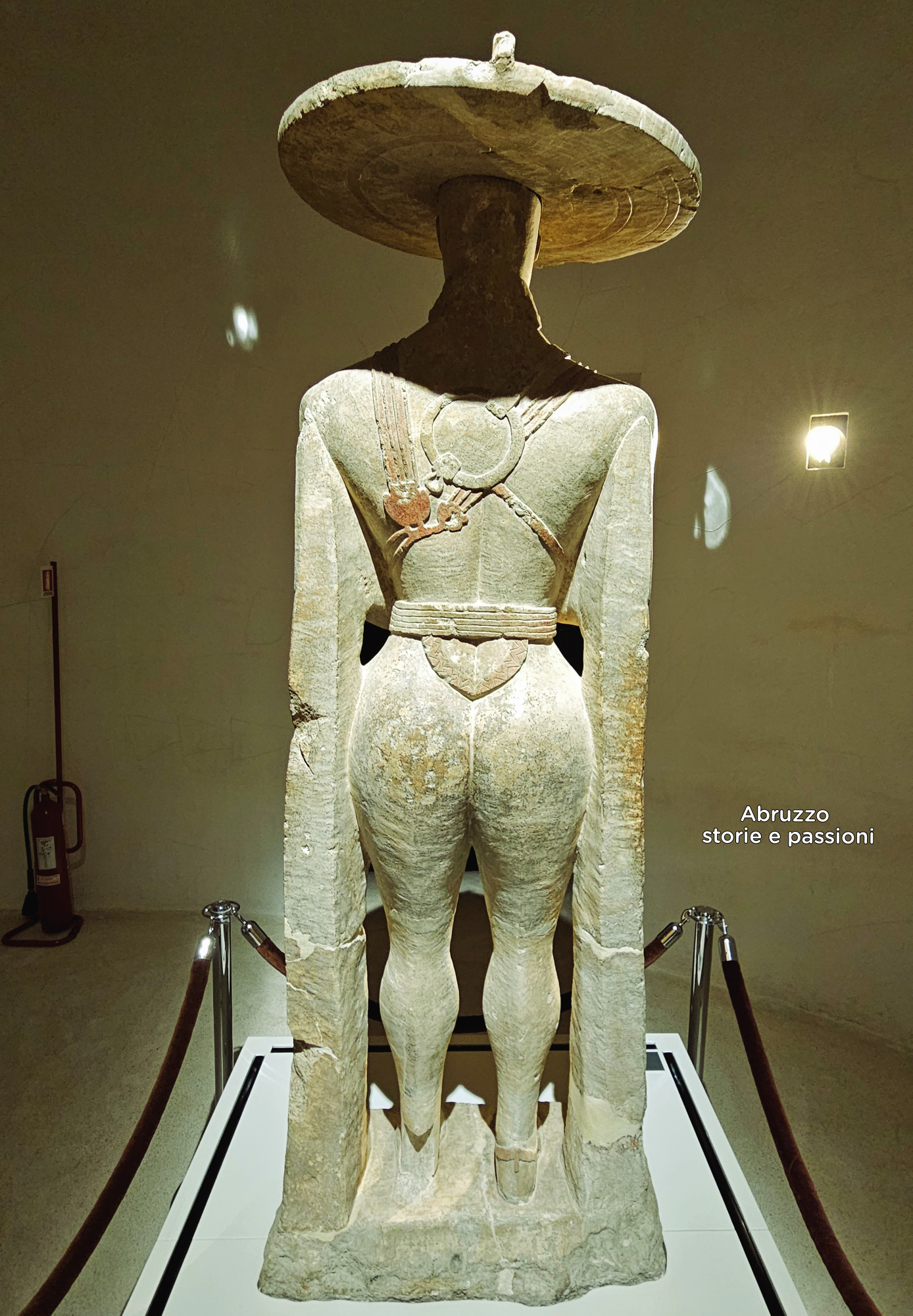

L’iconico Guerriero di Capestrano è divenuto nel tempo uno dei simboli più riconoscibili dell’Abruzzo. Il suo profilo colpisce per l’originalità del copricapo e per la ricchezza dei dettagli: la spada, il pugnale, l’ascia; poi la collana, il pendaglio, i bracciali, la maschera che vela il volto. A rendere la statua ancora più enigmatica è l’iscrizione dedicatoria incisa sul pilastrino sinistro, un rebus che da decenni impegna gli studiosi: «Di me fece bella immagine lo scultore Aninis per il re Nevio».

Già il fatto che l’autore, il misterioso Aninis, firmi la propria opera rappresenta, nel VI secolo a.C., un caso rarissimo, se non unico. Ma chi era il re Nevio? Un sovrano dei Vestini? E quell’espressione “per il re Nevio” va intesa come “per conto del re”, alludendo dunque a un guerriero di alto rango, a un principe, a un capo militare, o indica invece lo stesso sovrano? E ancora: il vistoso copricapo, che a uno sguardo moderno ricorda quasi un sombrero, è davvero un copricapo o piuttosto uno scudo rituale?

Gli interrogativi si moltiplicano con la cosiddetta Dama di Capestrano, frammenti di un’altra statua in pietra calcarea rinvenuta nelle immediate vicinanze del Guerriero. È una figura femminile di rango elevato, forse una principessa? O la compagna dello stesso Guerriero? Anche qui, le certezze lasciano spazio alle ipotesi, alimentando il fascino di un racconto ancora aperto.

Il Guerriero di Capestrano è esposto al piano terra del Museo, nella sala significativamente intitolata Al di là del tempo. L’allestimento, di forte impatto scenografico, è stato ideato dall’artista Mimmo Palladino, che ha collocato la statua in uno spazio che sembra sospeso nel tempo, capace di evocare suggestioni visive e sonore e di accentuarne la dimensione arcaica e quasi sacrale.

Sempre al piano terra trovano posto le statue antiche provenienti da Alba Fucens, accanto a una sezione dedicata alla numismatica. Alcune sale ospitano inoltre la collezione ottocentesca dello studioso Giovanni Pansa (Sulmona, 1865-1929), incentrata soprattutto sui bronzetti italici votivi provenienti dai santuari sannitici, preziose testimonianze di una religiosità diffusa e profondamente radicata nel territorio.

La Venere Teatina

Mentre il Guerriero di Capestrano e le storie che collegano l’Abruzzo ai celebri Bronzi di Riace alimentano leggende e ipotesi affascinanti, la città di Chieti continua a riservare sorprese agli studiosi e agli appassionati di archeologia. A dicembre 2020, durante i lavori di riqualificazione di piazza San Giustino, è emersa una raffinata testa marmorea di Venere, subito ribattezzata “Venere teatina”.

Il reperto è emerso nel cuore dell’antica Teate, conservando quasi intatta la delicatezza del volto e i capelli ondulati che ne accentuano l’eleganza. Gli esperti lo collocano intorno al I secolo d.C., testimoniando la persistenza di modelli artistici di derivazione ellenistica nella Chieti romana e confermando la ricchezza culturale della città in epoca tardoantica.

La Venere Teatina è stata oggetto di approfonditi studi da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara, che ne hanno sottolineato l’elevato valore storico e artistico, consolidando ulteriormente il ruolo di Chieti come custode di preziose testimonianze del passato.

Galleria fotografica

L’Atleta di Fano, statua greca in bronzo raffigurante un atleta vittorioso mentre si cinge sul capo una corona di foglie di olivo selvatico, in uso tra gli atleti vittoriosi di Olimpia. Ritrovato da un peschereccio italiano il 14 agosto 1964 nel mare antistante Fano, nelle Marche, l’opera è da decenni oggetto di una controversia giudiziaria tra Italia e Stati Uniti

Vasto, Punta Penna e Punta Aderci (o d’Erce), luogo del presunto ritrovamento ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

I Bronzi di Riace, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni blog

Facciata principale e ingresso a Villa Frigerj, Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Ercole Curino ‐ Museo Archeologico nazionale d’Abruzzo ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Guerriero di Capestrano ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

La Dama di Capestrano ‐ Reperto rinvenuto durante gli scavi archeologici effettuati nella stessa area dove fu ritrovato il Guerriero di Capestrano

Testa di Venere ritrovata recentemente durante i lavori in piazza San Giustino a Chieti ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Seconda parte

Italici abruzzesi

Attraverso gli articoli del nostro blog di storie e passioni d’Abruzzo, siamo tornati più volte al Museo di Villa Frigerj, seguendo le tracce di racconti e aneddoti che avvolgono l’iconico Guerriero di Capestrano e il forzuto Ercole Curino. Un percorso che ci ha condotti anche oltre le sale del museo: abbiamo incontrato i Marsi ripercorrendo la storia del Lago Fucino, i Marrucini attraverso la suggestiva vicenda della cosiddetta Dea di Rapino, e altre popolazioni italiche che hanno abitato e modellato l’antico Abruzzo.

In questo articolo, come sempre accompagnato da una ricca galleria fotografica, lo sguardo si allarga ulteriormente. Accanto ai due capolavori che costituiscono il cuore del Museo teatino, andremo alla scoperta di altri reperti significativi: non un inventario esaustivo, ma una selezione rappresentativa della vasta collezione dedicata alle popolazioni italiche che, in epoca antica, si stanziarono sul territorio regionale.

Le storie delle origini, degli usi e della vita quotidiana dei Vestini, dei Marrucini, dei Carricini, dei Sabini, dei Frentani, degli Equi e dei Marsi prendono forma lungo un percorso museale chiaro e coinvolgente, significativamente intitolato L’Abruzzo dei Popoli e delle Tribù. Il racconto si sviluppa tra una sezione del piano terra e il piano superiore, al quale si accede attraverso una scenografica scalinata, pensata come una vera soglia simbolica tra epoche e civiltà. Nei paragrafi che seguono, ripercorriamo i contenuti dei pannelli informativi che scandiscono questo itinerario.

L’Abruzzo dei Popoli e delle Tribù

▪︎ Dai Sabini adriatici ai Pretuzi. Secondo una ricostruzione tradizionale i Pretuzi occuparono un territorio esteso dal mare all’entroterra per circa quaranta km. Questa ipotesi viene messa in discussione dopo il ritrovamento delle stele di S.Andrea rinvenute sul Monte Giove, nel territorio compreso tra Penna Sant’Andrea e Cermignano, in provincia di Teramo. Le stele parlano di un territorio occupato dai Sabini.

Le notizie delle fonti, spesso confuse e contradditorie – ad esempio Strabone e Plinio parlano di una estensione dei Piceni fino al fiume Aterno – incrociate con i rilevamenti archeologici, consentono di ricostruire l’area occupata dai Sabini adriatici tra il VI e il IV secolo a.C. delimitata tra il fiume Salinello a nord e del fiume Saline a sud, quindi compreso tra il territorio Picentes e quello dei Vestini.

Non sembra esservi spazio per una grande comunità di Praetutii nel V secolo a.C. o prima, su un territorio abitato a nord dai Piceni e a sud dai Sabini. Dei Pretuzi non vi è traccia nella regione prima della occupazione romana della costa adriatica. Il popolo che occupava la valle del Vomano apparteneva dunque al nucleo centrale dei Sabini adriatici, eredi dell’antica stirpe da cui si erano formate le distinte entità etniche che si riconoscevano nella comune origine sabina.

Anche i Piceni, secondo Plinio, rientravano in questo gruppo “Orti sunt a Sabinis voto vere sacro” e ne costituivano il nucleo con l’estensione territoriale più vasta. I Praetutii dunque solo in seno all’ordinamento romano ottennero l’estensione della propria denominazione all’interno del nuovo “ager Praetutianus”.

Il rapporto conflittuale tra Sabini e Romani tramandato dal V secolo a.C. si risolse con la conquista della regione nel 293 secolo a.C., attuata lungo le antiche strade che dal Tirreno raggiungevano l’Adriatico valicando l’Appennino. I tre centri sabini, Reate, Nursia e Amiternum, diventarono prefetture.

La creazione della IV regio Samnium et Sabina in età romana conservò nella denominazione la traccia di una originaria unitarietà delle popolazioni che abitarono nella regione medioadriatica e i territori interni del centro della penisola.

L’etnonimo “Safin” (da “Safinùs”, Sabini) compare nelle iscrizioni arcaiche rinvenute nel teramano nonché a Pizzoli (Aq), le quali sembrano dare sostanza alle leggende tramandate dalle antiche fonti letterarie relative ai “Veria Sacra”, le migrazioni rituali primaverili dei giovani in cerca di nuove terre in cui vivere.

L’antica Peltuinum, altopiano di Navelli ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

▪︎ Vestini. Secondo le fonti antiche il popolo italico dei Vestini comprendeva due nuclei geograficamente distinti, collocati nei due versanti del Mons Fiscellus, ovvero il Gran Sasso. I Vestini Cismontani abitavano nel territorio che oggi fa parte della provincia dell’Aquila; mentre il territorio dei Vestini Trasmontani corrispondeva all’attuale provincia di Pescara, con centro principale Penne, l’antica Pinna Vestinorum, e centri minori insediati a Loreto Aprutino (Colle Fiorano), Montebello di Bertona (Campo Mirabello), Città Sant’Angelo, Spoltore, Moscufo.

La forma prevalente degli insediamenti era quella di piccoli villaggi rurali, adatti alle attività legate all’agricoltura e alla pastorizia. I territori dei Vestini Cismontani si articola su tre unità morfologiche, aree pianeggianti con orientamento Nord-Sud, che in età romana faranno riferimento a tre centri urbani:

– Occidente, a quota 800 m., tra il torrente Raiale e il declivio sottostante Colle Cicogna, si estende la prima pianura con la città romana di Aveia.

– Al centro, a circa 700 m., vi è la cosiddetta Piana di Navelli, il cui lato è scandito dal corso del fiume Aterno. Su un pianoro sorgeva Peltuinum.

– A Est, la terza unità è compresa tra i paesi di Ofena e Capestrano, tra i 300 e i 400 m. slm: sul colle e sulle pendici di S.Antonino si trovava la città di Aufinium. Nel I millennio a.C. queste popolazioni prediligono come luogo di insediamento le alture che cingono le aree pianeggianti.

La città di Peltuinum sorge quasi al centro dell’altopiano di Navelli, tra i massicci del Gran Sasso, del Velino-Sirente e più a est della Maiella, su un pianoro da dove risultava più agevole controllare i traffici commerciali della transumanza. Su Peltuinum, la transumanza e le antiche vie dei tratturi, si rimanda all’articolo “Sulle antiche vie della lana. La transumanza e gli antichi tratturi abruzzesi”.

L’asse viario principale che attraversa la città fu, dal 47 d.C., la Via Claudia Nova, nel suo percorso di collegamento a Forulis, Aternum e Tirinum, una strada che ricalcava l’antico tratturo. Livio racconta della guerra condotta dai romani contro i Vestini, per l’occasione alleati con i Sanniti. Sconfitti nel 302 a.C. i Vestini chiederanno un’alleanza ai Romani che durerà sino alla Guerra sociale (90 a.C.). Penne diventerà municipium romano e principale riferimento del territorio fino all’Alto Medioevo.

▪︎ Marrucini e Carricini. Questi popoli occupavano il territorio compreso tra il versante sud-orientale della Maiella e il mare Adriatico. Fino ad alcuni decenni fa questa parte dell’Abruzzo era pressoché sconosciuto agli archeologici, caratterizzato dalla presenza di necropoli e interessanti ritrovamenti archeologici registrati tra Pretoro, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Rapino. Un territorio rimasto per millenni isolato, aspro e selvaggio, privo di insediamenti e villaggi, ma attraversato almeno in parte dai tratturi.

▪︎ I Marsi. Nella variegata geografia politica dell’Abruzzo di età tardo-antica (V-IV sec.a.C.) prodotta dal compimento dei processi di riorganizzazione sociale ed economica che portarono, dall’originaria unità delle genti di stirpe safina che popolavano l’Italia centrale e tanta parte ebbero nella creazione di Roma, alla nascita degli “stati”, i Marsi occupavano i territori a sud del lago Fucino, l’attuale Valle Roveto e una parte dell’alta Valle del Liri.

Poco è noto della loro storia più antica, sappiamo che entrarono in contatto assai presto con la nascente potenza di Roma. Alcuni studiosi identificano l’insediamento marso di Antinum con il “castellum ad locum Fucinum” espugnato dai romani nel 408 a.C., nel corso delle prime operazioni condotte contro i Volsci, ma la città di Civita d’Antino è distante dal Fucino, anche per questo è più prudente datare l’arrivo dei romani in questi territori nei decenni finali del IV secolo a.C.

I Marsi, dopo aver sottoscritto un primo foedus con Roma nel 304 a.C., a seguito della sconfitta degli Equi, cercarono di difendere l’integrità del loro territorio, minacciata dalla fondazione della colonia di Carsioli. Furono tuttavia sbaragliati da Marco Valerio Massimo nel 302 a.C. e costretti ad accettare un nuovo foedus, che comportava proprio quelle mutilazioni che avevano cercato di evitare con la rivolta. Da quel momento, Roma esercitava il controllo sulla Valle Roveto almeno dal 303 a.C., grazie all’opera dei censori Marco Valerio Massimo e Caio Giunio Bubulco. Nonostante le sconfitte, i Marsi rimasero fedeli a Roma fino alla Guerra Sociale. Per approfondimenti, si rimanda agli articoli dedicati ad Alba Fucens e Corfinio.

▪︎ Frentani. Di lingua osca e affini ai Sanniti, i Frentani occupavano il territorio dell’Abruzzo meridionale, tra le foci dei fiumi Sangro e Fortore, nella parte sud-orientale della Maiella fino al Molise. Valorosi guerrieri i Frentani, e in generale i Sanniti, tennero per lungo tempo testa all’esercito romano fino all’estensione della cittadinanza nel I sec.a.C. allorquando si accelerò il processo di romanizzazione. L’etnonimo “Frentani” deriva da Frentum, il nome locale dell’antica capitale Anxanum, l’odierna città di Lanciano.

La collezione

A completare il racconto delle popolazioni italiche abruzzesi, il Museo offre una ricca collezione di reperti. La galleria fotografica qui proposta ne rappresenta solo una selezione, scelta appositamente per questo articolo.

Tra le opere più significative, spiccano le Tabulae patronatus, datate al 335 d.C., preziose testimonianze delle relazioni sociali e politiche dell’Abruzzo tardoantico. Una delle tavolette, incisa in lingua sabina, documenta il conferimento del patronato sulla città di Amiternum a Caio Sallius Pompeianus Sofronius e a suo figlio Caio Sallius Sofronius, entrambi appartenenti a una delle famiglie più influenti della zona.

Un altro reperto di grande rilievo è la Stele di Guardiagrele, datata al VII secolo a.C., la più antica stele recuperata nel medio-Adriatico. Rinvenuta negli anni ’60 tra la frazione di Comino e Bocca di Valle, si tratta di un manufatto commemorativo dedicato a un guerriero. Pur nella sua semplicità, la stele rappresenta un prezioso documento della cultura italica, offrendo uno spaccato sulla memoria dei guerrieri e sulle pratiche commemorative delle comunità che abitavano l’Abruzzo preromano.

Particolarmente affascinante è il letto commemorativo in osso intagliato, noto come La danza delle Menadi. La scena raffigura una cerimonia dionisiaca: tre Menadi danzano al ritmo del timpano, mentre Eros suona la cetra, creando un’atmosfera di festa e sacralità. Tra i dettagli spicca l’immagine di una donna con la tipica acconciatura all’Ottavia, in voga tra le donne aristocratiche tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. Questo piccolo capolavoro testimonia la raffinata abilità artigianale dell’epoca.

Chiude la nostra rassegna un reperto eccezionale per rarità e dettagli: la Fibula di Pizzoli, datata all’VIII secolo a.C. La decorazione raffigura un bue dalle lunghe corna che traina un carro, sul dorso del quale si distingue un uomo intento a guidare un cervo con il muso stretto da lacci. Una seconda figura sul carro tiene in mano uno scudo e ciò che sembra uno scettro, mentre davanti a lui un cane con la coda dritta osserva la scena. Nella parte anteriore, un secondo cane appare intento a salire sul carro. Questo manufatto racconta con straordinaria precisione una scena complessa, offrendo uno spaccato della simbologia e della vita rituale degli antichi popoli italici dell’Abruzzo.

Copyright ‐ Riproduzione riservata ‐ derocco.leo@gmail.com ‐ Leo Domenico De Rocco ‐ Tecnico della valorizzazione dei Beni Culturali ed Ecclesiastici Regione Abruzzo ‐ Note e fonti dopo la galleria fotografica

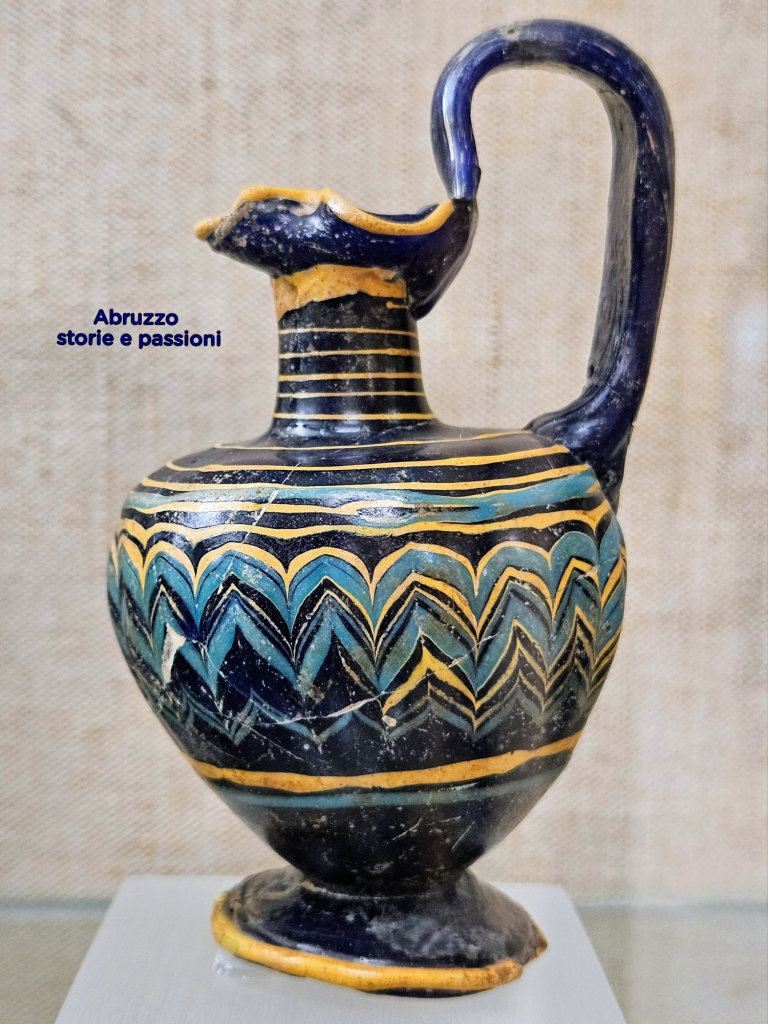

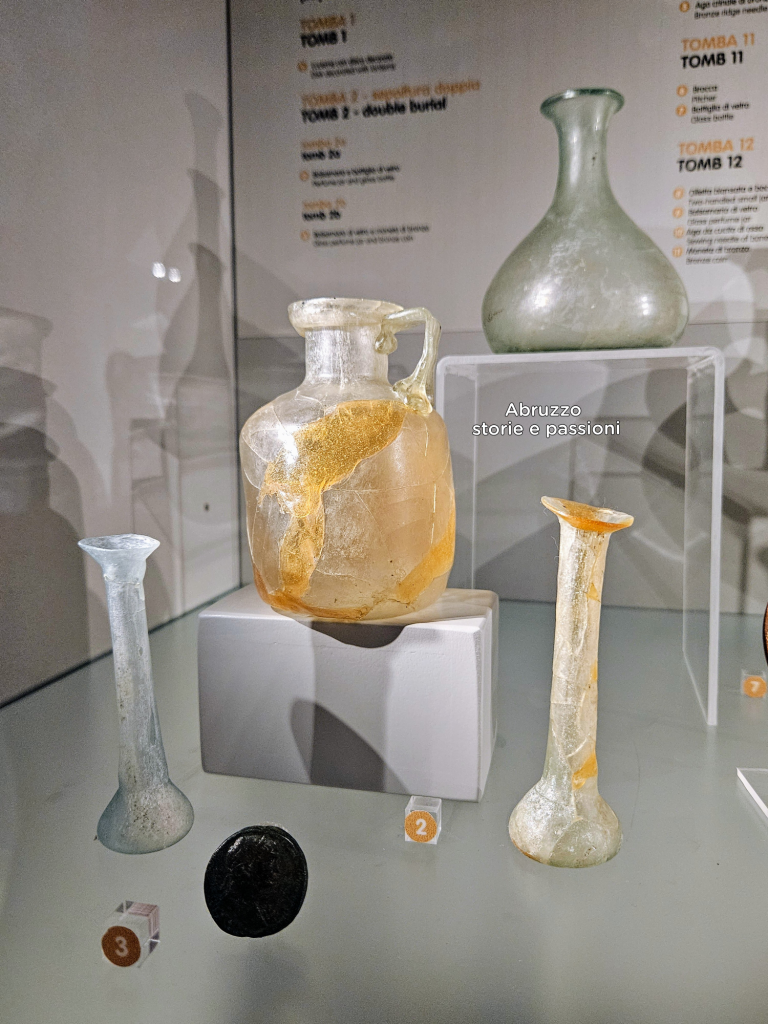

Oinochoe in pasta vitrea policroma, IV secolo.a.C. probabile provenienza siriaca – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo

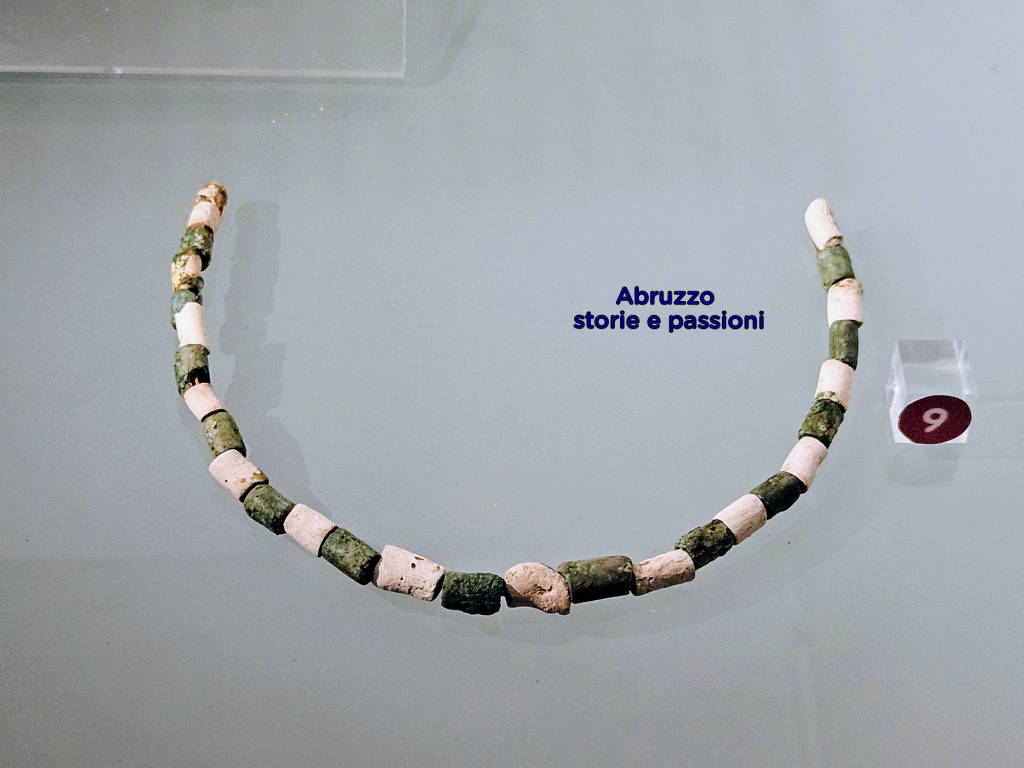

Collana con sfere in pasta di vetro blu. Proveniente da Guardiagrele (Ch). I gioielli in pasta vitrea erano considerati dai popoli Italici amuleti. Oltre alla funzione estetica questi gioielli svolgevano anche una funzione apotropaica.

Corazza con tre dischi in lamina di bronzo, IV sec.a.C. Proveniente da Spoltore (Pe).

Colum in bronzo con decorazione sul fondo. Proveniente da Spoltore (Pe)

Stadera, III sec.a.C. – I sec.d.C.

Ornamento del capo composto da una serie di anelli si bronzo su tessuto, borchie di bronzo, due dischi in osso, uno dei quali con bordo in lamina di bronzo, cypree, anelli di bronzo e osso. Proveniente da Loreto Aprutino (Pe).

Alabastron, vasetto porta profumi in vetro policromo. Proveniente da Capestrano (Aq)

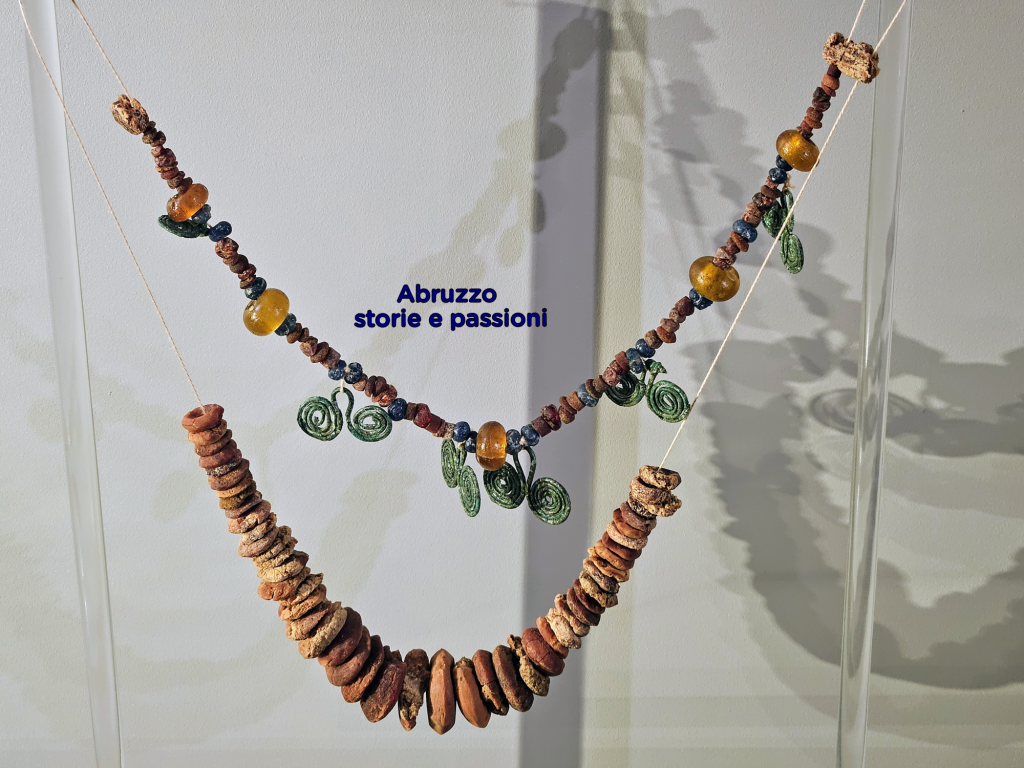

Apparato ornamentale formato da pendenti in pasta vitrea, ambra, corallo e bronzo. Proveniente da Caporciano (Aq)

Collana a 9 fili, in bronzo, legno e ambra. Proveniente da Tortoreto (Te).

Pendagli a spirale di bronzo. Proveniente da Tortoreto (Te).

Grani di collana con decorazioni “a occhi” in pasta vitrea policroma, IV sec.a.C. Proveniente da San Pio delle Camere (Aq)

Pendente con volto maschile in vetro policromo e anellino di bronzo, IV sec.a.C. Proveniente sa San Pio delle Camere (Aq)

Pendente a volto maschile in pasta di vetro policromo, seconda metaProveniente da Bazzano (Aq)

Pendagli di bronzo con bulle e anelli, IV sec.a.C. Proveniente da Spoltore (Pe)

Collanina in pasta vitrea. Proveniente da Spoltore

Pendenti a volto maschile in vetro policromo, V sec.a.C. Proveniente da Penna S.Andrea, località Monte Giove (Te).

Collane in pasta vitrea policroma con pendente in ambra. Proveniente da Penna S.Andrea località Monte Giove (Te)

Dadi da gioco, V secolo a.C. Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo

Tabulae patronatus

La danza delle Menadi. Letto commemorativo in osso intagliato.

Frammenti di una lastra in ardesia che riportano incisi, oltre ai consueti schemi geometrici, elementi legati alla Madre Terra, come un grillo e una ghirlanda. Proveniente dal santuario di Ercole a Sulmona.

Fermaglio a palmetta rinvenuto nel santuario di Ercole Curino a Sulmona

Collana in corallo e bronzo. Proveniente da Caporciano [Aq), località Cinturelli.

Collana in ambra con pendente un volto femminile. Proveniente da Caporciano (Aq), località Cinturelli

Statua colossale di Ercole, proveniente da Alba Fucens.

Statua in marmo bianco, raffigura, sul modello greco, un personaggio importante di Alba Fucens

Maestro monetiere al lavoro

Nelle sale dedicate alla numismatica sono esposte le monete coniate ad Atri, considerate le monete cittadine più antiche d’Europa.

Monete d’argento con l’immagine dell’imperatore Adriano, i cui avi erano originari di Atri (Te)

Aquila legionaria, Aquilifer Amiternum, bronzo ritoccato con bulino.

La fibula di Pizzoli. VIII sec.a.C.

Collana a due fili con pendenti “a occhiali”, grani di ambra e pasta vitrea. Proveniente da Tortoreto (Te)

Testa femminile forse parte di un vaso, II-I secolo a.C.

La produzione dei vasetti in vetro e dei tubetti “portakohl” inizia nel Mediterraneo orientale nel VII sec.a.C., e prosegue sino al I sec.a.C. la terra di origine dei maestri vetrai sarebbe Rodi, anche se non è da escludere che altre botteghe fossero già sorte tra le coste Ionie e della Siria-Palestina.

Statuetta in bronzo raffigurante il dio Lare, divinità tutelare delle proprietà agricole, della famiglia. Proveniente da Roccascalegna (Ch)

Armille in vetro

Grande fibula di bronzo a quattro spirali con disco centrale lavorato a sbalzo. Proveniente da Guardiagrele.

Mano votiva con serpente, bronzo, età ellenistico-romano, proveniente da Villa Santa Maria (Ch). Il manufatto è dedicato al dio Sebazio, divinità tutelare della vegetazione, ma potrebbe anche rappresentare una “manus déi” benedicente

Vaso d’importazione (Etruria), VIII sec.a.C. Proveniente da Fossa (Aq)

Collana in ambra, VIII sec.a.C. Proveniente da Fossa (Aq)

Collana composita con elementi di bronzo, pasta di vetro e ambra, VIII-VI sec.a.C. Proveniente da Peltuinum

Armi da offesa e vasellame in bronzo, VII-VI sec.a.C. Proveniente da Caporciano (Aq)

Olla quadriansada su alto piede. Proveniente da Molina Aterno (Aq)

Oinochoe con ansa figurata a testa di felino

Manufatti bronzei rinvenuti presso il santuario di Ercole a Sulmona

Stele di Guardiagrele, VII sec.a.C.

Dolii e olle sono grandi contenitori in impasto di colore arancione raramente decorati, risalenti all’età arcaica, rinvenute in molte necropoli abruzzesi. Contenevano vino, per questo di solito venivano affiancati da “oinochoai” (brocche per versare il vino), calderoni e mestoli, nonché “kantharoi” e “kylikes” (coppe e tazze usate per bere), queste ultime, di origine etrusco-corinzie, e decorate in questo caso con due raffinati cigni, sembrano suggerire l’esistenza di fitti commerci intrattenuti in epoca arcaica con l’area medio-tirrenica, in particolare la città di Vulci.

Pendagli di bronzo lavorati a croce e catenella di anellini in bronzo, VIII sec.a.C. Proveniente da Fossa (Aq)

Collana di pasta vitrea, VI sec.a.C. Proveniente da Caporciano (Aq)

Collana in pasta di vetro e ambra. Proveniente da Capestrano.

Nel prossimo articolo

Combattimento tra gladiatori, monumento a Lucius Storax, Museo Archeologico Nazionale La Civitella Chieti ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Copyright ‐ Riproduzione riservata ‐ derocco.leo@gmail.com Tecnico della valorizzazione dei Beni Culturali ed Ecclesiastici – Fonti: “Terra Italica e altre storie”, 2008, Valerio Cianfarani, ESA Edizioni Scientifiche Abruzzesi. Altre fonti: Percorso espositivo del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo; sito ufficiale del Ministero della Cultura.

Sostieni Abruzzo Storie e Passioni

Cari lettori,

portare avanti Abruzzo Storie e Passioni è per me un impegno fatto di passione, ricerca e tempo dedicato a raccontare il nostro territorio nel modo più autentico possibile. Ogni articolo nasce da giorni di studio, dall’acquisto di libri e testi di riferimento, da sopralluoghi fotografici in giro per l’Abruzzo e dai costi di gestione della pagina WordPress che ospita il blog.

Se apprezzi il lavoro che svolgo e desideri aiutarmi a mantenerlo vivo e a farlo crescere, puoi sostenermi anche con una piccola offerta tramite PayPal all’indirizzo email leo.derocco@virgilio.it

Ogni contributo, anche minimo, è un gesto prezioso che permette di continuare a raccontare storie, tradizioni, luoghi e personaggi della nostra splendida regione.

Grazie di cuore per il tuo sostegno e per far parte di questa comunità di appassionati dell’Abruzzo.

Continuiamo insieme questo viaggio tra storia, cultura e bellezza.

Support Abruzzo Storie e Passioni

Dear readers,

carrying on Abruzzo Storie e Passioni is a commitment driven by passion, research, and the desire to share the most authentic side of our region. Each article is the result of hours spent studying, purchasing books and reference materials, conducting photographic surveys across Abruzzo, and covering the costs of maintaining the WordPress page that hosts the blog.

If you appreciate my work and would like to help me keep it alive and growing, you can support me with even a small donation via PayPal using the email address leo.derocco@virgilio.it

Every contribution, no matter how small, is truly valuable and helps me continue telling the stories, traditions, places, and characters of our wonderful region.

Thank you from the bottom of my heart for your support and for being part of this community of Abruzzo enthusiasts.

Let’s continue this journey together through history, culture, and beauty.

Articoli correlati, in questo blog: