“Ma datosi poscia a fare l’alchimista e ‘l segretista componendo balsami ed altri specifici, cadde nella pazzia di voler far il lapis philosophorum…” (1)

Chieti, Villa Frigerj, sede del Museo Nazionale Archeologico d’Abruzzo, statua di Ercole Curino, III a.C. ‐ Museo Archeologico La Civitella, dettaglio del monumento a Lusius Storax, combattimento tra gladiatori – Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Arte, storia e tradizioni, tra panoramici affacci collinari che spaziano dalla Maiella alla Val Pescara, dal Gran Sasso all’Adriatico. Questa è Chieti, una città conosciuta dagli appassionati di storia antica per via del Museo Nazionale Archeologico d’Abruzzo, ospitato nella ex villa baronale Frigerj. Le opere più richieste dai visitatori sono, non a caso, il famoso Guerriero di Capestrano e l’ellenistico Ercole Curino.

Interessante anche il vicino Museo Archeologico La Civitella, in cui troviamo un fregio romano sul quale sono scolpiti ben venti gladiatori durante i combattimenti. Un documento storico straordinario che testimonia la gesta di Lusius Storax, da schiavo a seviro augustale, organizzatore di ludi gladiatori, ovviamente nato a Teate.

Ma ci sono anche altri tesori da scoprire che l’antica Teate custodisce timidamente, a cominciare dal Museo d’arte Costantino Barbella, a due passi dal Teatro Marrucino, un gioiellino incastonato nel seicentesco palazzo Martinetti-Bianchi. Opere di De Chirico, Manzù, Guttuso, Sassu e Mirò, solo per citarne alcuni, si alternano a dipinti, statue e manoscritti dell’illustre trio abruzzese Barbella, Michetti e d’Annunzio, protagonisti insieme al maestro sir Francesco Paolo Tosti dell’ottocentesco “Conventino” francavillese, all’epoca frequentato da intellettuali e artisti italiani ed europei.

L’altro tesoro teatino da scoprire è una piccola chiesa barocca intitolata a Santa Chiara, una delle più belle chiese dedicate all’amica e collaboratrice di San Francesco. Proprio all’interno di questa chiesa scopriamo un pittore nato a Chieti nel Seicento, per anni dimenticato dalla storia dell’arte, ma in seguito rivalutato grazie soprattutto a Roberto Longhi. Dimenticato e riscoperto, un destino comune a tanti artisti, Caravaggio compreso.

Le opere accattivanti e la biografia misteriosa di questo pittore potrebbero ispirare la trama di uno di quei film in cui l’arte si confonde con il mistero. Come ne “Il Segno del Comando”, una miniserie trasmessa dalla Rai nel lontano 1971, diventato oggi un cult di nicchia.

L’attrice Carla Gravina interpreta Lucia, modella del pittore Marco Tagliaferri, in una scena de “Il segno del comando” (1971)

Chieti, chiesa di Santa Chiara: facciata; navata e pulpito della badessa Valignani; “Discesa dello Spirito Santo”, Giovan Battista Spinelli ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Il prospetto semplice e quasi anonimo della chiesa chietina delle Clarisse si affaccia sul distratto viavài quotidiano di via Arniense, una delle strade più centrali della città. Appena entrati ci si immerge nella apoteosi barocca sorprendente e ruffiana, del resto il barocco deve stupire e qui a Chieti ci riesce bene, ma il nostro sguardo tra stucchi, dorature e putti, va in direzione dell’altare maggiore che accoglie una pala raffigurante la Discesa dello Spirito Santo, opera di Giovan Battista Spinelli (Chieti, 1613 – Ortona, 1658).

Un artista contraddistinto dall’uso di chiaroscuri e cangianti tonalità cromatiche che ricordano i colori vivaci di El Greco, ma soprattutto rimandano alle reminiscenze caravaggesche della scuola napoletana seicentesca, nella quale il fuggitivo Merisi lasciò la sua impronta ai posteri.

Come un originale marchio del suo inconfondibile stile è rappresentato dall’unico affresco, in realtà una pittura a muro, eseguito per conto del cardinale Francesco Maria del Monte (Venezia, 1549 – Roma, 1626), all’ultimo piano della lussuosa e museale Villa Ludovisi a Roma, dove il cardinale tra un rosario e l’altro si dilettava nell’alchimia.

La “magiae naturalis” come vedremo affascinerà con risvolti tragici, almeno così raccontano alcune cronache dell’epoca, anche il pittore chietino, invece il cardinale del Monte, al secolo Francesco Maria Bourbon marchese del Monte Santa Maria, vi trovò l’ispirazione per far dipingere dall’irascibile Caravaggio la volta del suo studiolo segreto.

Caravaggio esegue, ma da rivoluzionario qual era ci mise del suo. Ad iniziare dall’autoritratto, nudo, eseguito ponendo a terra uno specchio, eppoi ecco gli elementi primordiali e alchemici tanto cari al cardinale: aria, terra e acqua, ovvero Giove, Plutone e Nettuno, posti attorno al Creato rappresentato come una grande sfera luminosa ed evanescente insieme ai segni zodiacali. A mio avviso la sfera celeste il Merisi l’aveva già vista nella Stanza della Segnatura del Palazzo Apostolico, affrescata circa 90 anni prima dal divin pittore Raffaello. Non ci rimane che andare in via Veneto a Roma per vedere questo studiolo “magico”.

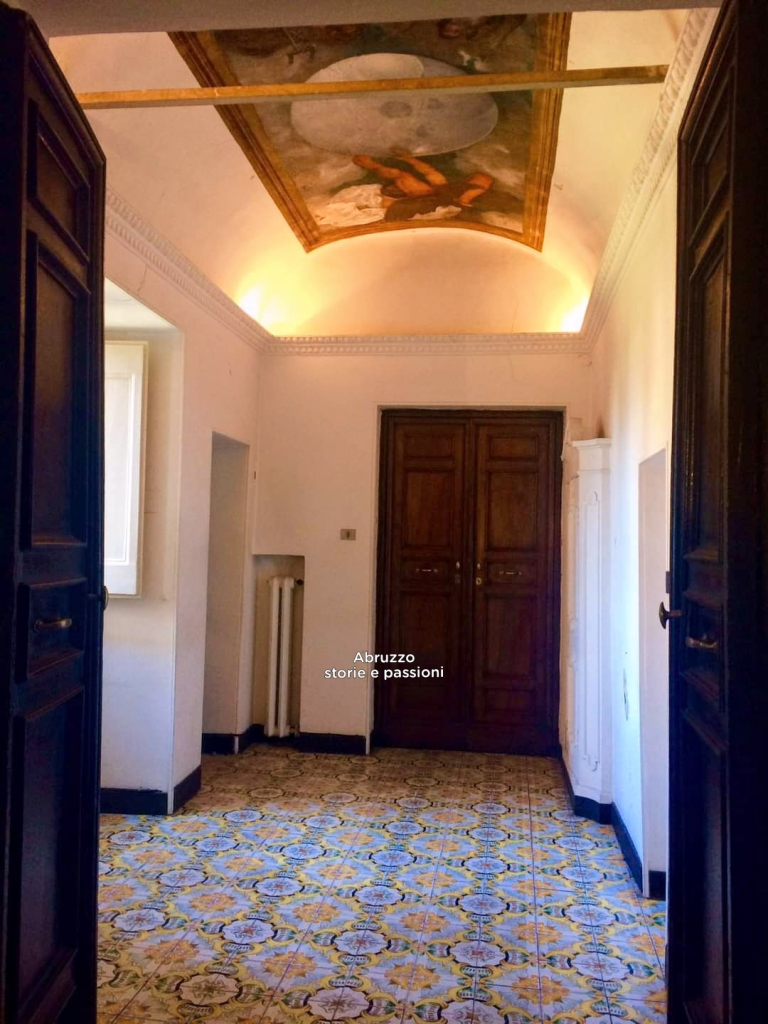

Roma, Villa Ludovisi, lo studiolo del cardinale alchimista e la pittura a muro eseguita nel 1597 da Caravaggio ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Il primo moto, con Urania musa dell’astronomia, 1511, Raffaello Sanzio, Stanza della Segnatura, Città del Vaticano

Stemma della famiglia de Pizzis di Ortona ‐ Museo Diocesano Ortona ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Chi è Giovan Battista Spinelli? Circa venti anni dopo l’arrivo del capostipite dei Bedeschini (1572), una famiglia di artisti aquilani che abbiamo già conosciuto in questo blog, giunto in Abruzzo al seguito di Margherita d’Austria (Oudenaarde, 1522 – Ortona, 1586) governatrice dei Paesi Bassi, duchessa consorte di Firenze, nonché di Parma e Piacenza, nominata da Filippo II d’Asburgo Governatrice dell’Aquila, a Chieti giunse un certo Sante Spinelli, ricco commerciante originario di Albino, una località tra le valli bergamasche dove nacque l’importante pittore Giovan Battista Moroni (1520-1578).

La sorella di Sante con in tasca una dote di tremila ducati sposò l’ortonese Ludovico de Pizzis, barone di San Martino, proprietario di numerosi feudi abruzzesi tra Filetto, Rosciano, Vacri e Guardiagrele. Ma a noi interessa che nel 1613 a Chieti nel palazzo Sirolli, uno degli edifici storici che dominano la centralissima piazza San Giustino, nacque Giovan Battista Spinelli, figlio di Sante e di una teatina il cui nome è ignorato dalle fonti.

Della formazione iniziale del giovane Giovan Battista votato all’arte pittorica, ma anche al disegno, non si sa molto, come del resto della sua misteriosa e contradditoria biografia. È documentato che viaggiò attorno al 1637-38 tra Venezia e Bergamo e nel 1650 a Napoli. Nella città partenopea conobbe l’arte di Giovan Battista Caracciolo (Napoli, 1578 – 1635), di Bernardo Cavallino (Napoli 1616 – 1656) e di Massimo Stanzione (Frattamaggiore, 1585 – Napoli, 1656), del quale probabilmente fu allievo. Ad ogni modo le sue prime opere Spinelli le realizzò a Chieti.

Oltre alla pala d’altare della chiesa di Santa Chiara, sempre a Chieti altri suoi dipinti si trovano: nella stessa chiesa, Natività di Gesù con San Francesco e San Domenico (attribuito), e nella chiesa di San Francesco al Corso, ancora chiusa dal terremoto 2009, nella quale Spinelli dipinse una Madonna con Bambino tra San Marco, San Luca e Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, come abbiamo visto luogo di origine di suo padre.

Ancora in Abruzzo altre sue opere si trovano a Penne, nella chiesa di San Domenico, anche questa chiesa risulta chiusa da almeno cinque anni; a Lanciano è segnalato un trittico dipinto da Spinelli per il complesso monastico di San Bartolomeo; infine nel Museo Diocesano di Ortona.

Fuori regione numerose opere fanno parte di collezioni private e museali, agli Uffizi, a Capodimonte, alla National Gallery di Londra e arredano chiese in particolare a Castellammare di Stabia e Napoli, tanto che molti storici dell’arte in passato descrivevano Giovan Battista Spinelli come un “pittore napoletano”.

Cospicua anche la serie di disegni, almeno un centinaio, ripresi o ispirati a Golzius, Callot, di Leyda, Aldegrever e Dürer. Una serie di disegni eseguiti in epoca giovanile con soggetto “Matteo e l’angelo” sono conservati agli Uffizi, insieme ad altri disegni firmati Spinelli appartenuti al cardinale Leopoldo de’ Medici.

Martirio di Sant’Andrea, 1630-1650, Giovan Battista Spinelli, penna e inchiostro bruno, acquerello marrone e grafite – Metropolitan Museum New York

Crocifissione di San Pietro, 1647, Giovan Battista Spinelli, penna e inchiostro bruno, con acquerello marrone, grafite ‐ Brutish Museum

Studio per angeli, Giovan Battista Spinelli, penna e inchiostro, matita ‐ collezione privata

Chieti, chiesa di Santa Maria, Madonna con Bambino tra San Francesco e San Domenico, Giovan Battista Spinelli (attr.) ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Museo di Capodimonte, David con la testa di Golia, Giovan Battista Spinelli

Duomo di Castellammare di Stabia, Beata Vergine Assunta e San Catello, Giovan Battista Spinelli

Agar e l’Angelo, Giovan Battista Spinelli, collezione privata

Loth e le figlie, Giovan Battista Spinelli (attr.) collezione privata

Giacobbe e l’angelo, Giovan Battista Spinelli (attr.) – collezione privata

Davide con la testa di Golia, 1640, collezione privata

San Sebastiano guarito dalle pie donne, Giovan Battista Spinelli, Museo di Montserrat

Adorazione dei pastori, prima metà del ‘600, Giovanni Battista Spinelli, National Gallery Londra ‐ Questo dipinto entrò nella collezione del museo inglese nel 1884, in cattivo stato di conservazione, danneggiato e in gran parte ridipinto.

Incoronazione della Vergine tra San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio da Padova, 1630-1658, Giovan Battista Spinelli ‐ Museo Diocesano Ortona

San Luigi di Francia, San Cristoforo (o San Giuseppe) e San Pietro, 1630-60, Giovan Battista Spinelli ‐ Museo Diocesano di Ortona

San Bartolomeo, 1630c., Giovan Battista Spinelli (o allievi) ‐ Museo Diocesano Ortona

San Simone Zelota, 1630c., Giovan Battista Spinelli, recentemente attribuito ad un suo allievo ‐ Museo Diocesano Ortona ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

La produzione artistica di Giovan Battista Spinelli fu dunque molto ricca. Un primo inventario delle sue opere lo troviamo in occasione di un delitto. Nel 1637 Francesco Benvenuti, socio di suo padre Sante che a Chieti, ma anche nelle fiere tra Ortona e Lanciano, commerciava stoffe, lane e granaglie, fu assassinato in giovane età, aveva 26 anni.

Francesco Benvenuti era un giovane imprenditore, anche lui proveniente da Albino, dedito alla lavorazione e al commercio della lana, in buona parte importata dall’Abruzzo, così come fece in quello stesso periodo, grazie alla secolare transumanza a alla capillare rete dei tratturi abruzzesi, la potente famiglia fiorentina dei Medici, i quali insediarono baronie medicee nell’aquilano.

A seguito del delitto, nella casa ad Albino di Francesco Benvenuti furono inventariati trentasette dipinti (2) firmati da Giovan Battista Spinelli, forse frutto di pagamenti da parte del suo ex socio Sante in quanto la società risultava chiusa e i debiti della famiglia Spinelli ammontavano a oltre 900 ducati.

Dopo il misterioso assassinio fu istruito il processo contro una famiglia bergamasca, una delle tante in spietata concorrenza con quella dei Benvenuti, in particolare per le attività legate alla produzione di panni di lana. Durante i suoi soggiorni tra Bergamo e Venezia Giovan Battista Spinelli seguì personalmente le fasi del processo e forse proprio in questo periodo entrò in contatto con il mondo dell’alchimia.

Il nostro si avvicinò alla “magiae naturalis” pensando di ottenere chissà quali prodigi, ma una notte mentre si trovava a Ortona intento a maneggiare una “boccia infuocata” rimase ferito mortalmente, come ci racconta lo storico napoletano Bernardo De Dominici (Napoli, 1683 – 1759):

“Ma datosi poscia a fare l’alchimista e ‘l segretista componendo balsami ed altri specifici, cadde nella pazzia di voler far il lapis philosophorum, ingannato da un tal frappattone che con i suoi raggiri lo inviluppò; onde, fermamente credendo di fare il lapis, vi consumò quali tutto il suo avere, affinché un giorno, crepandosegli una boccia infuocata, lo scottò in tal maniera che poco appresso se ne morì, circa il 1647. Sicché per far rimedio da prolungar la vita, perdé egli la vita.”

In quel fatidico 1647 Giovan Battista Spinelli abitava nel palazzo ortonese di suo zio il barone Ludovico de Pizzis, forse anche lui appassionato di alchimia. Ma negli ultimi anni alcuni documenti ritrovati dagli studiosi attestano che Giovan Battista Spinelli morì a Ortona nel 1658 e fu sepolto nella chiesa di San Domenico. Se così fosse l’anno di nascita di Spinelli non è il 1613, oppure, più probabile, la sua decisione di abbandonare la pittura per darsi alle magie alchemiche e fare “il segretista componendo balsami”, ispirò la leggenda narrata da De Dominici.

Copyright – Riproduzione riservata ‐ derocco.leo@gmail.com ‐ Fonti/Note: (1) “Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani” a cura di F.Sricchia Santoro, A.Zezza, 2008, Napoli; (2) “Giovan Battista Spinelli, un pittore tra Chieti, Bergamo, Ortona, Venezia e Napoli”, di F.G.M.Battistella, 2013, Lanciano; L’inquieto Seicento albinese, di Gianpiero Tiraboschi, 2012, Comune di Albino ‐ Ringrazio per la gentile collaborazione durante i vari sopralluoghi: don Domenico Di Salvatore, Curia Lanciano-Vasto; Elisa Altobelli e Manuela Mosca, guide Musei Diocesani Lanciano e Ortona; Ada Giarrocco, storica dell’arte Museo Diocesano Lanciano.

Articoli correlati, in questo blog: