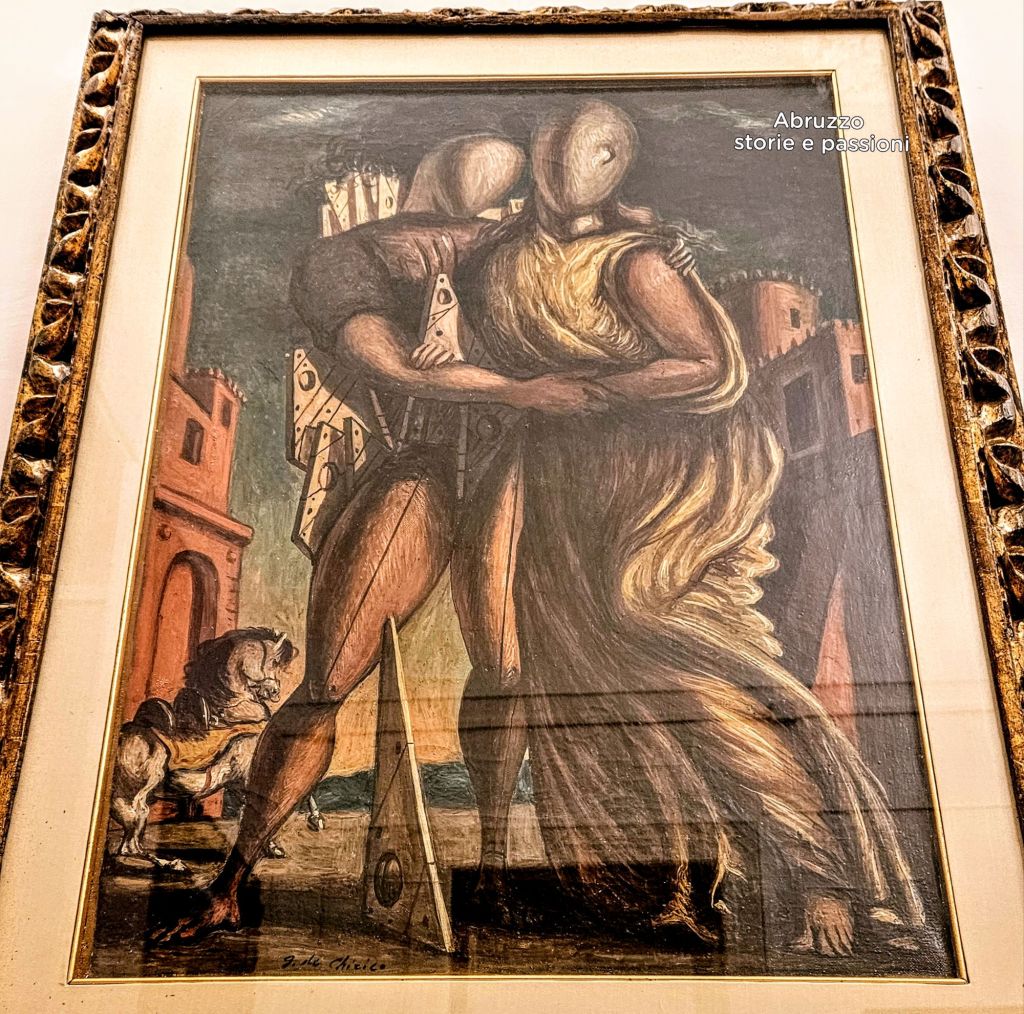

In copertina: Ettore e Andromeda, 1935, Giorgio De Chirico, Museo d’arte Costantino Barbella Chieti ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni – Foto sotto: l’ingresso al Museo

Uno scrigno di tesori d’arte a Chieti

Nell’articolo dedicato a Chieti abbiamo visitato alcuni palazzi del centro storico testimoni di vicende importanti della storia italiana a ridosso della Seconda guerra mondiale, come il processo Matteotti e la famosa fuga, avvenuta tra l8 e il 9 settembre 1943, del re Vittorio Emanuele III e di Badoglio.

Siamo tornati nell’antica capitale dei Marrucini, la mitica Teate fondata secondo la tradizione da Achille, per scoprire un’altra storica dimora ubicata a due passi dall’elegante Teatro Marrucino. Si tratta del seicentesco Palazzo Martinetti-Bianchi, sede di uno dei musei più importanti d’Abruzzo, un vero e proprio gioiellino: il Museo d’arte Costantino Barbella.

Prima di entrare nel museo e ammirare la preziosa collezione, ampiamente illustrata nella consueta galleria fotografica che comprende, in esclusiva per i lettori di Abruzzo storie e passioni, alcune opere attualmente in deposito, non attualmente esposte al pubblico, ripercorriamo brevemente la storia di questo museo.

Il palazzo prende il nome da un’antica famiglia il cui capostipite risulta a fine ‘500 originario di Pianella, un piccolo paese posizionato tra le colline pescaresi che abbiamo recentemente conosciuto in questo blog nell’articolo “I tesori di Pianella“. Palazzo Martinetti-Bianchi prese forma da un convento dei Gesuiti fondato a Chieti nella prima metà del Seicento grazie a un nobile teatino, il quale donò tutti i suoi averi alla Compagnia di Gesù (1).

Dopo la soppressione dei Gesuiti avvenuta nel 1767 in Spagna e nel Regno di Napoli, il mancato incameramento dell’ex convento chietino al Demanio regio favorì nel 1786 l’acquisto del bene da parte dal facoltoso Pietro Franchi, il quale trasformò il complesso conventuale in abitazioni private affittuatarie e botteghe sul piano strada, oltre a ricavare in un’ala dello stabile la propria abitazione, arricchendola con decorazioni barocche affrescate sulle volte dei saloni di rappresentanza.

In occasione del trasferimento a Napoli la famiglia Franchi vendette la proprietà, ed è in questo frangente che entra in scena (1850) la famiglia Martinetti, con tale Antonio, il quale dopo aver ricevuto in eredità i beni dallo zio (di cognome Bianchi) che acquistò l’immobile, diventò il nuovo proprietario del palazzo. In tale occasione per onorare lo zio benefattore Antonio Martinetti aggiunse il cognome Bianchi al suo. (2)

Domenico, uno dei figli di Antonio Martinetti-Bianchi avuto con Zita Mayo, sposò Ida Treccia, figlia di Giandomenico Treccia e Urania Valentini, i baroni di Villa Urania a Pescara, oggi sede del Museo Paparella-Treccia. I due unici figli maschi non avranno eredi, il ramo Martinetti-Bianchi quindi si estinse nel 1962. (3) La primogenita Antonetta Martinetti-Bianchi sposò Giustino Paparella, il figlio Raffaele aggiunse al suo cognome quello di una sua prozia Treccia.

Sarà la donazione Paparella-Devlet (1992), composta da una cospicua raccolta di preziose ceramiche castellane, ad arricchire la già ricca collezione del Museo d’arte Costantino Barbella, che mosse i suoi primi passi nella seconda metà anni del secolo scorso grazie alle opere recuperate dopo la soppressione ottocentesca degli ordini religiosi, a cui seguirono donazioni private e nuovi acquisti da parte di enti locali.

L’idea di fondare un museo d’arte a Chieti ed evitare così la dispersione di importanti opere si deve al chietino Vincenzo Zecca (1832 – 1916). Erudito, storico, scrittore e archeologo, Vincenzo Zecca fu il primo a svolgere a Chieti accurate ricerche archeologiche inerenti la storia dell’antica Teate.

La prima raccolta di opere avverrà negli anni Trenta del secolo scorso ad opera di Francesco Verlengia e Carlo Travaglini. Nel 2004 il Museo si è arricchito con una nuova donazione costituita dalla straordinaria collezione “Arte per Immagini” dei coniugi Paglione: oltre 100 opere, tra pittura e scultura, con nomi di spicco dell’arte italiana del XX secolo, da De Chirico a Manzù, da Sassu a Guttuso, ma anche dell’arte contemporanea Internazionale rappresentata da nomi di grande prestigio, come Mirò, García, Ortega, fino a Carlos Mensa.Il Museo è diviso in cinque sezioni:

1) Opere, pittura, affreschi e ceramiche, datate dal XV al XIX secolo. 2) Sculture di Costantino Barbella, in particolare bronzi, bozzetti e terracotte rappresentanti il mondo agro pastorale. 3) Disegni su carta. 4) Opere pittoriche esposte a rotazione provenienti dal Premio Michetti, prestigioso premio nazionale di pittura contemporanea che si tiene a Francavilla al Mare. 5) Infine la citata donazione Paglione dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Tra le opere pittoriche sono presenti gli affreschi provenienti dalla distrutta chiesa chietina di San Domenico, con gli importanti frammenti di Andrea de Litio, un artista molto importante che abbiamo conosciuto in questo blog nell’articolo “Atri, tra Adriano e Andrea de Litio”; alcune tele di ambito napoletano (XVII-XVIII sec.) e opere degli abruzzesi Michetti, Cascella e, ovviamente, Costantino Barbella. Le didascalie indicate nella seguente galleria fotografica sono tratte dal catalogo “Il Museo d’arte Costantino Barbella” (3)

Collezione Paglione – Arte per immagini

“Arte per immagini significa un’arte di rapporto, un’arte di comunicazione esplicita, o per lo meno un’arte che ha trovato il termine medio in cui la soggettività dell’artista s’incontra con la soggettività dello spettatore. Il termine medio è appunto l’immagine come terreno comune d’intesa, come punto non ermetico di convergenza, come linguaggio aperto, non sigillato.

Vuol dire forse tutto ciò che l’immagine collegata ai motivi riconoscibili della realtà cessa di essere soggettiva, intima, misteriosa? Max Beckmann diceva che l’unica strada per l’invisibile è il mondo visibile. È la nostra condizione! L’immagine quindi è la chiave o il tramite di questa conoscenza.

È invisibile non è parola che voglia indicare qualcosa fuori dalla realtà, bensì la sostanza della realtà, la zona più profonda dei sentimenti, il momento più recondito delle circostanze, il lievito più segreto di un accadimento.

Arte per immagine quindi come dialogo attivo fra l’artista e gli altri, come intento di una comprensione reciproca. Arte per immagine come spazio di ricerca e segno distintivo per chi, pur in un tempo così complesso e travagliato come il nostro, insegue con tenacia i valori autentici e universali della poesia e della bellezza.” Alfredo Paglione (2)

Copyright ‐ Riproduzione riservata ‐ derocco.leo@gmail.com Tecnico della valorizzazione dei Beni Culturali ed Ecclesiastici Regione Abruzzo ‐ Note e fonti dopo la galleria fotografica

Chieti, ingresso Palazzo Martinetti-Bianchi, stemma della famiglia sulla volta dell’androne e cortile, in passato chiostro del convento dei Gesuiti ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Pescara, Villa Urania, sede del Museo e Fondazione Paparella-Treccia – Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Madonna del Suffragio, XV sec. Maestro dei polittici crivelleschi

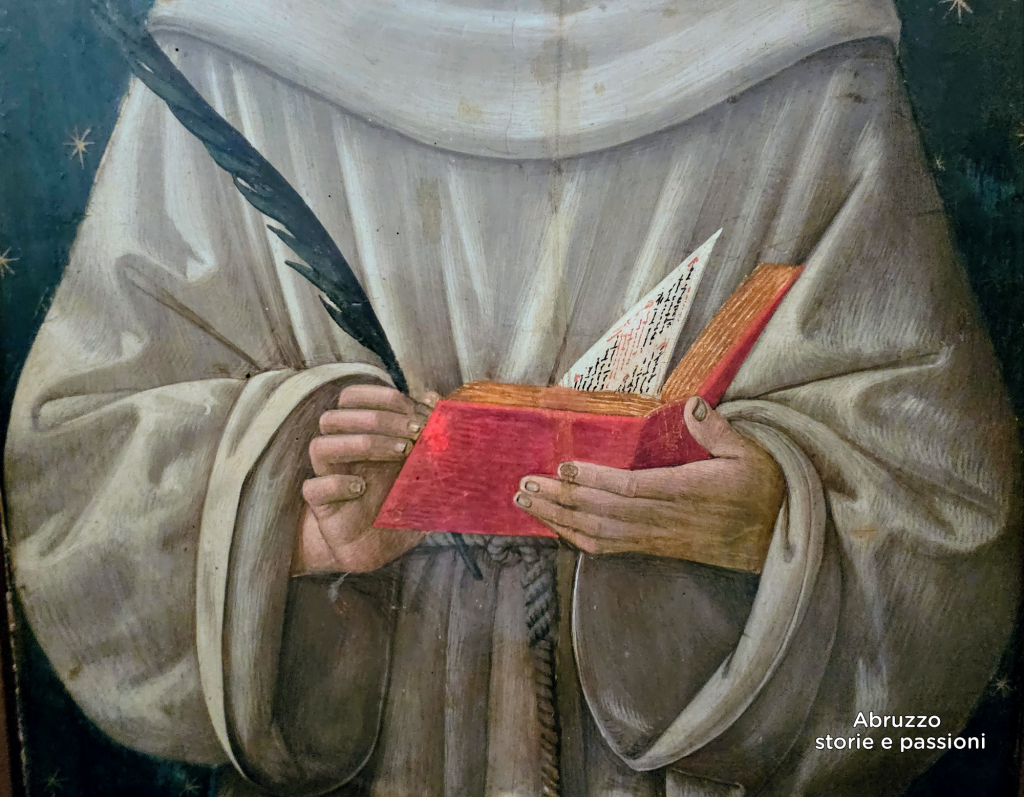

San Francesco, 1510, Francesco da Montereale

Madonna con Bambino, 1452, Antonio di Atri (attribuito)

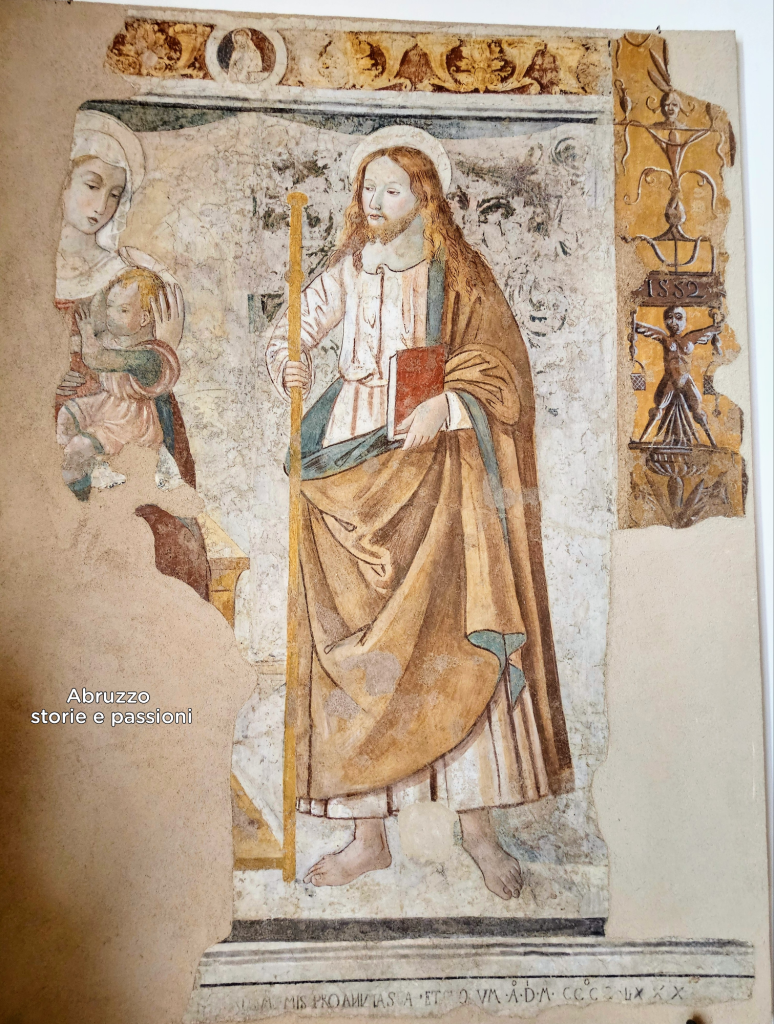

San Giovanni Battista, 1489, dettaglio, Maestro dei Polittici crivelleschi

Madonna con Bambino, primi del XVI secolo, ambito abruzzese

Madonna con Bambino e San Giacomo, 1480, ambito abruzzese

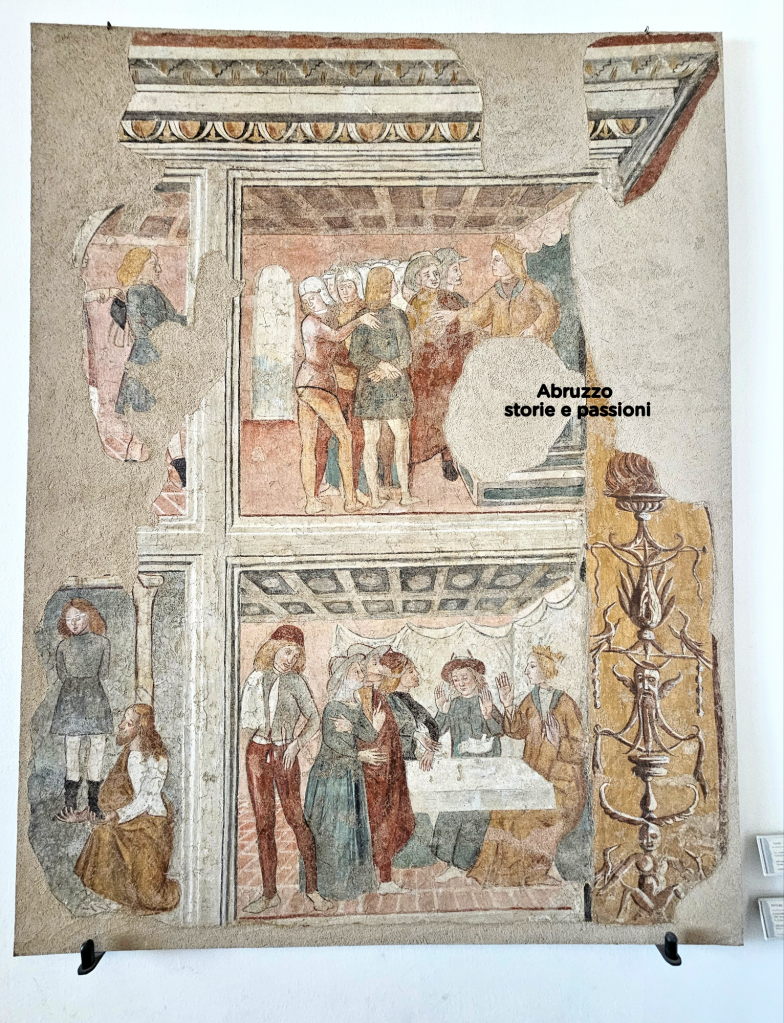

Scene di vita di San Giacomo, 1480, ambito abruzzese, proveniente dalla chiesa di San Domenico Chieti

Madonna con Bambino tra due Santi, 1481, frammento di affresco, Andrea de’ Litio, proveniente dalla chiesa di San Domenico Chieti ‐ si noti la somiglianza con i battenti del portale (Porta Santa) di Atri (vedi l’articolo “Atri, tra Adriano e Andrea de Litio ” in questo blog)

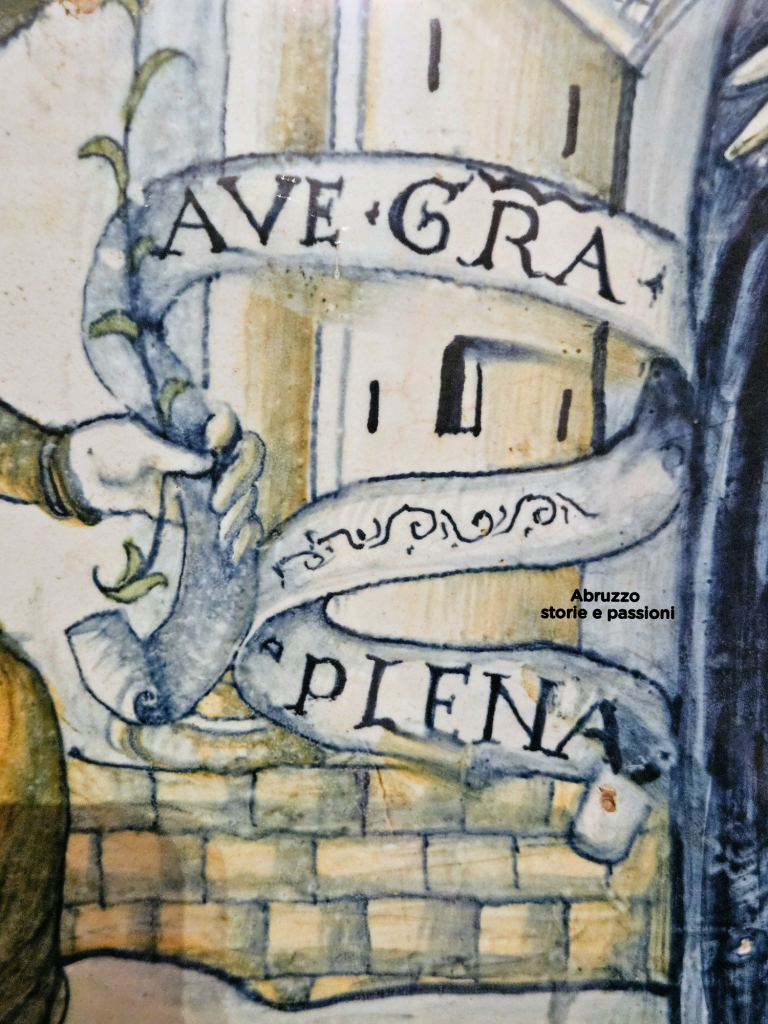

Annunciazione, fine XVI, inizio XVII sec, Pittore abruzzese, copia dall’affresco trecentesco presente nella basilica della Santissima Annunziata di Firenze

Madonna dei Sette Dolori, XVIII secolo, Anonimo, olio su rame

Leda e il cigno, XVIII secolo, tempera su avorio, Anonimo napoletano

Marsia legato all’albero, XVIII secolo, tempera su vetro, Anonimo napoletano

Filottete ferito, 1804, Nicola de Laurentiis

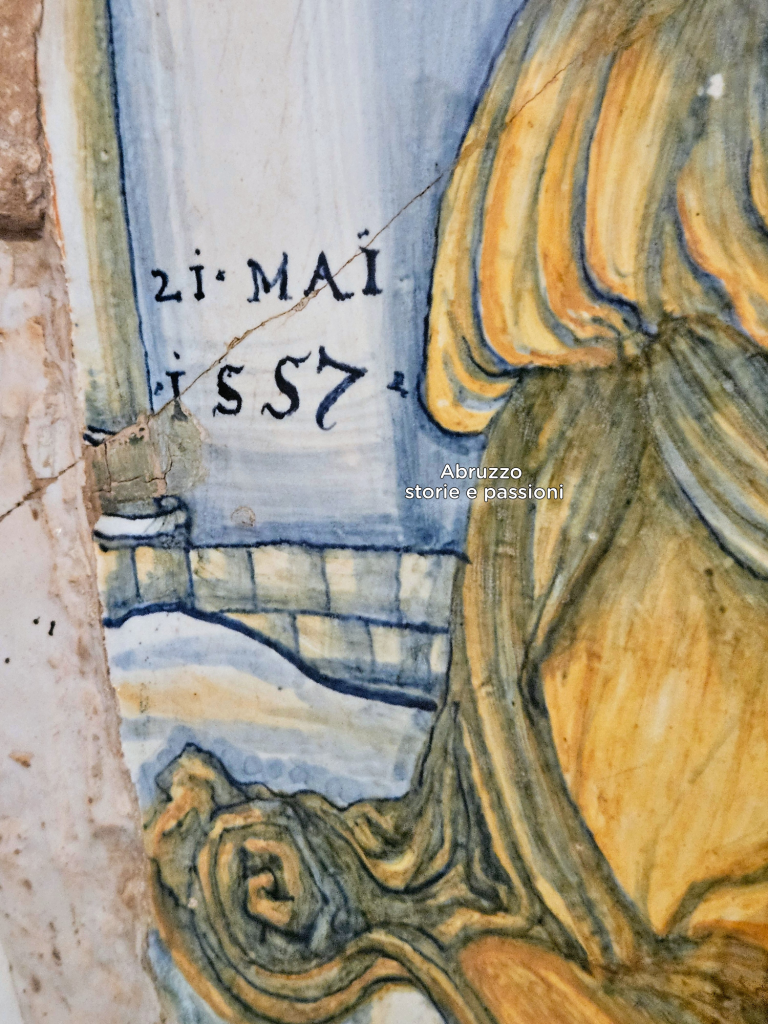

Annunciazione, 1557, Orazio Pompei.

Ceramiche di Castelli, donazione Paparella-Devlet

Panorama da un balcone del palazzo Martinetti-Bianchi ‐ Foto Leo De Rocco

Apoteosi di Psiche, 1796, Giacinto Diano

Rancore, 1907, Costantino Barbella.

Costume di Scanno, terracotta, Costantino Barbella.

Risveglio, terracotta, Costantino Barbella.

Ebbrezza, 1912, Costantino Barbella.

Sogni felici, 1908, Costantino Barbella.

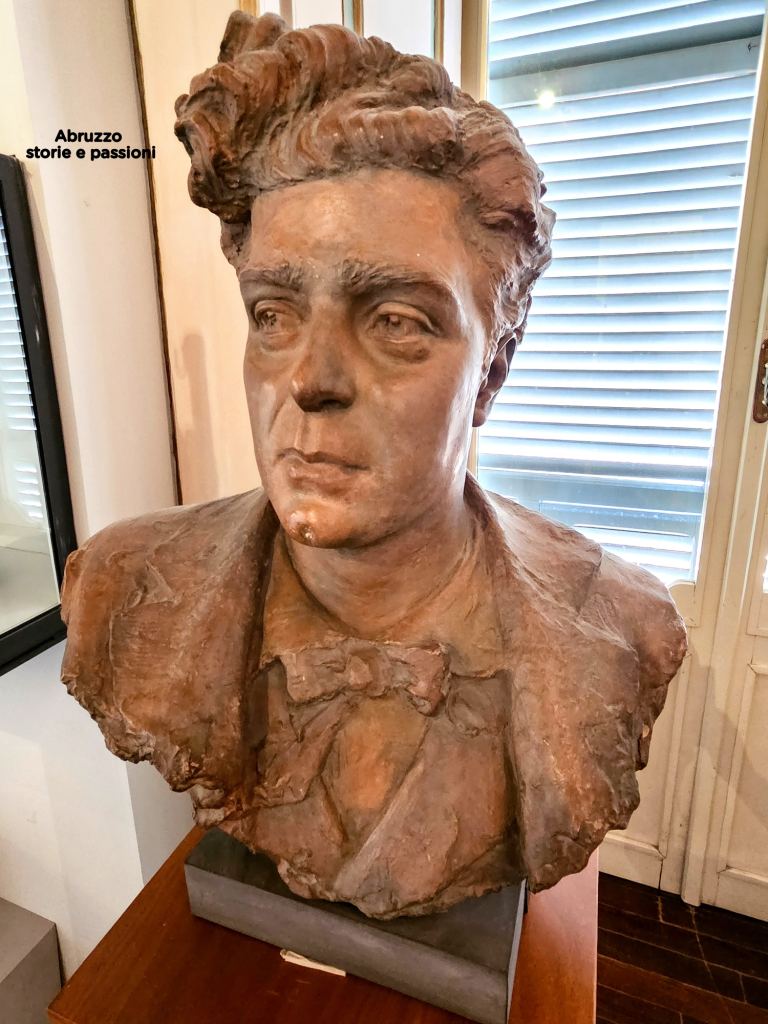

Il maestro Mascagni, 1898, Costantino Barbella.

Autoritratto, 1895 Francesco Paolo Michetti.

Ritratto di Francesco Paolo Tosti, 1895, Francesco Paolo Michetti.

Gabriele d’Annunzio, 1895, Francesco Paolo Michetti.

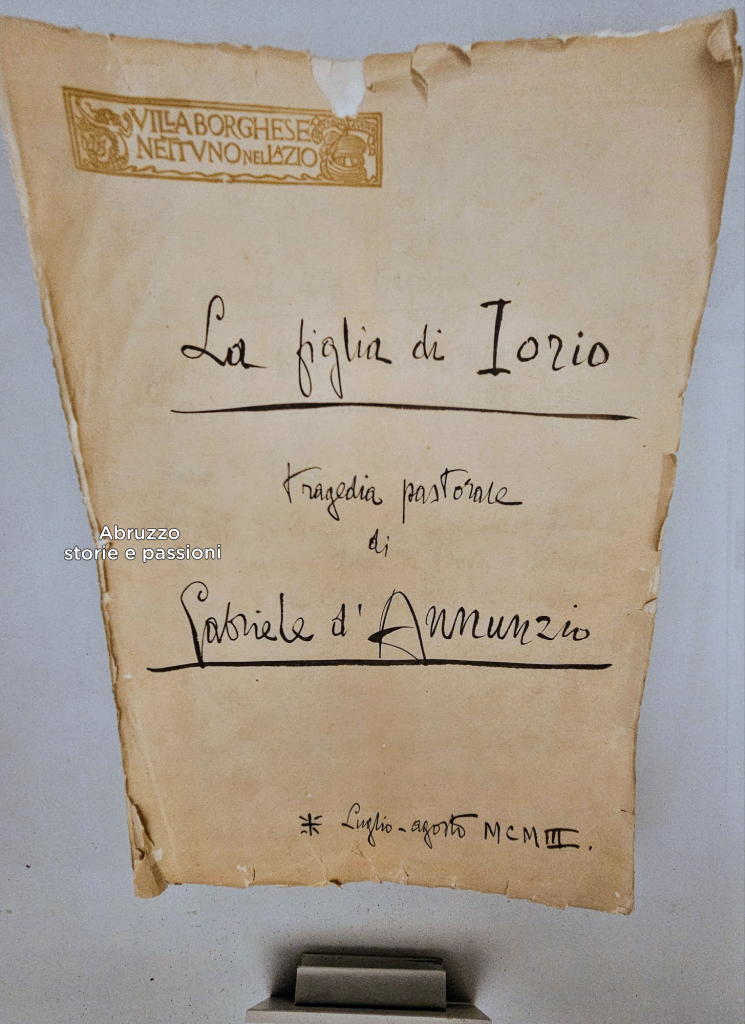

La copia originale della tragedia in tre atti de La figlia di Iorio, donata da Gabriele d’Annunzio alla città di Chieti in occasione della prima abruzzese tenuta al Teatro Marrucino

Ritratto dell’ingegner Sciucca, 1881, Francesco Paolo Michetti, pastello su carta, scritta in alto “All’amico Daniele Sciucca”, cornice con passepartout nero cosparso di stelle e un ragnetto dipinti sul vetro.

Prima nidiata, Francesco Paolo Michetti.

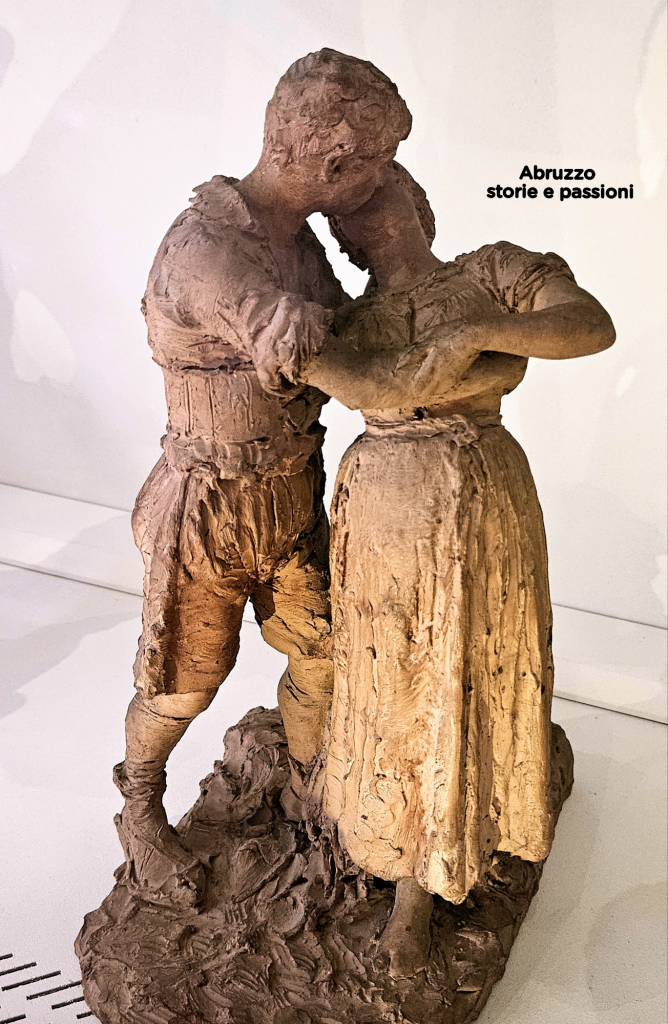

Il Pastorello e (foto sotto) Il bacio, terracotte di Costantino Barbella.

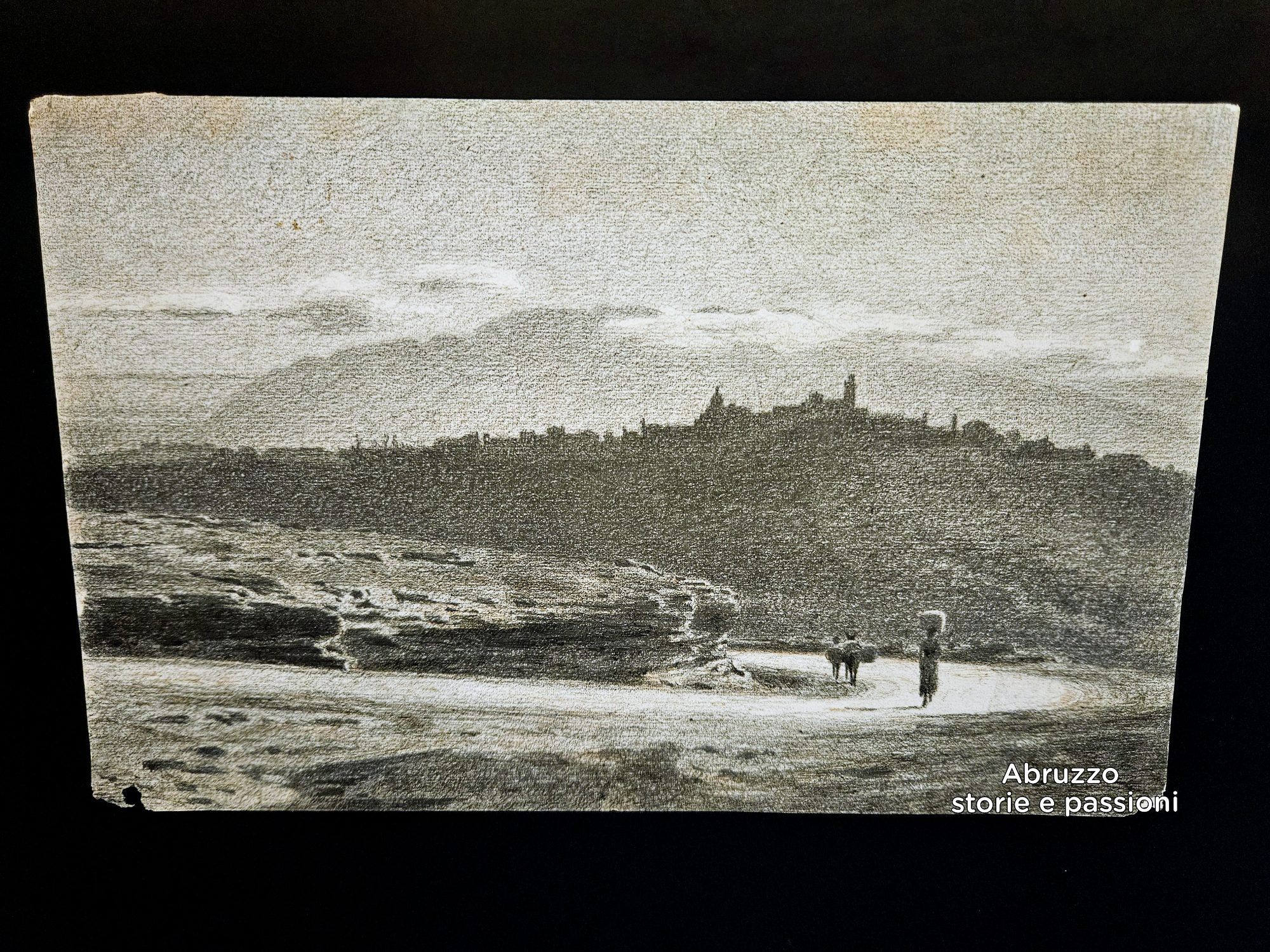

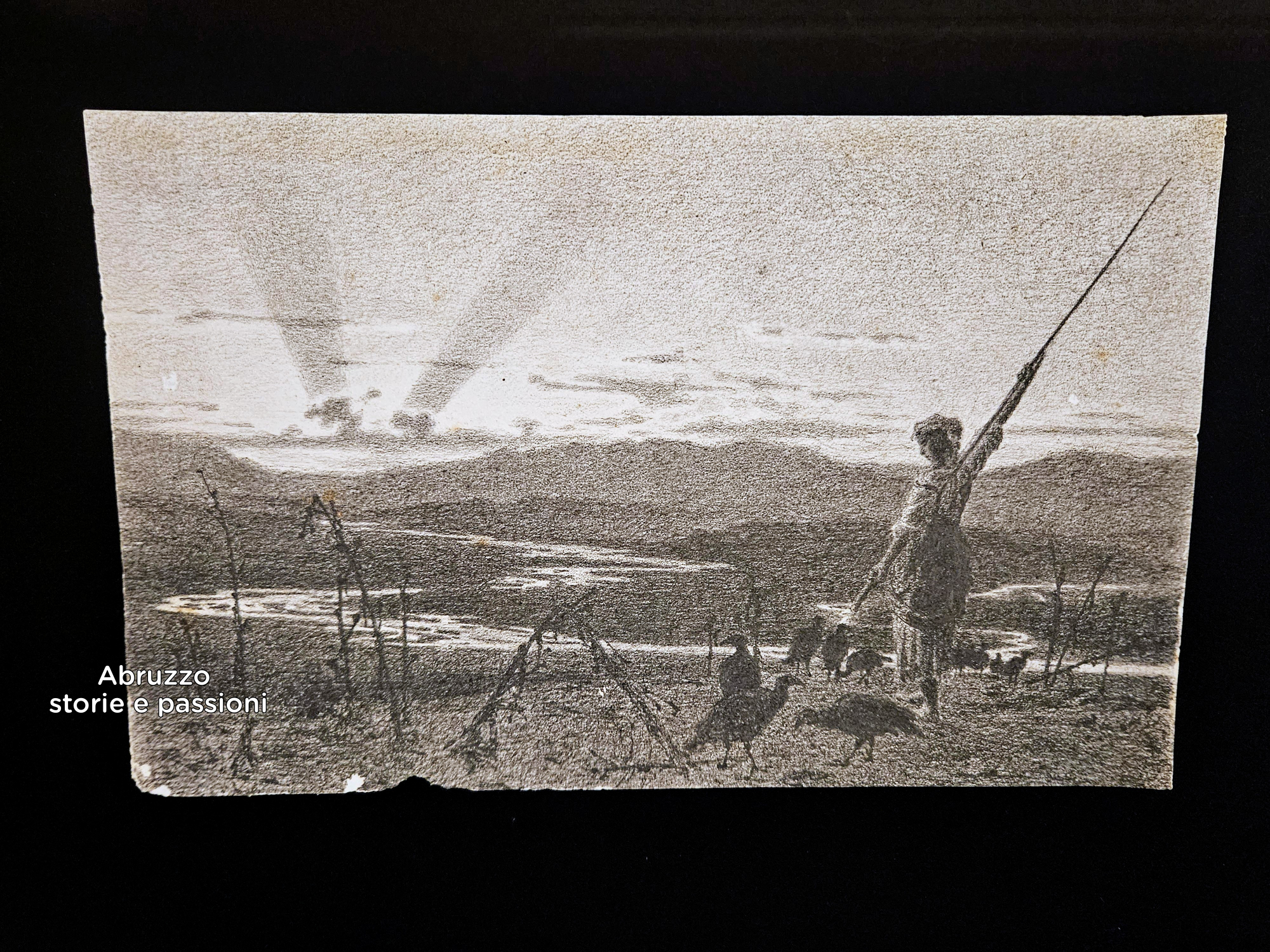

Nell’ordine: Ritratto di ragazzo, Basilio Cascella; Ritratto di donna, Basilio Cascella; Veduta di Chieti, Quintilio Michetti; Il ritiro di Orsogna, Filippo Palizzi; Scenografia de “L’orrenda prigione”, 1768, Carlo Bibiena; Scenografia barocca, 1768, Carlo Bibiena.

La strage degli innocenti, Luca Giordano (Napoli, 1634 – 1705)

Incredulità di San Tommaso, Costantino Barbella

Una delle opere conservate nei depositi del museo ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Ritratto del barone De Riseis, Filippo Palizzi (opera attualmente in deposito)

Autoritratto, Vincenzo Gemito (1852 – 1929) opera attualmente in deposito

Il maestro Braga, Costantino Barbella. Opera attualmente in deposito.

Ritratto di Costantino Barbella, Francesco Paolo Michetti ‐ Foto Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni

Ettore e Andromeda, 1935, Giorgio De Chirico, Museo d’arte Costantino Barbella Chieti ‐ Foto Leo De Rocco

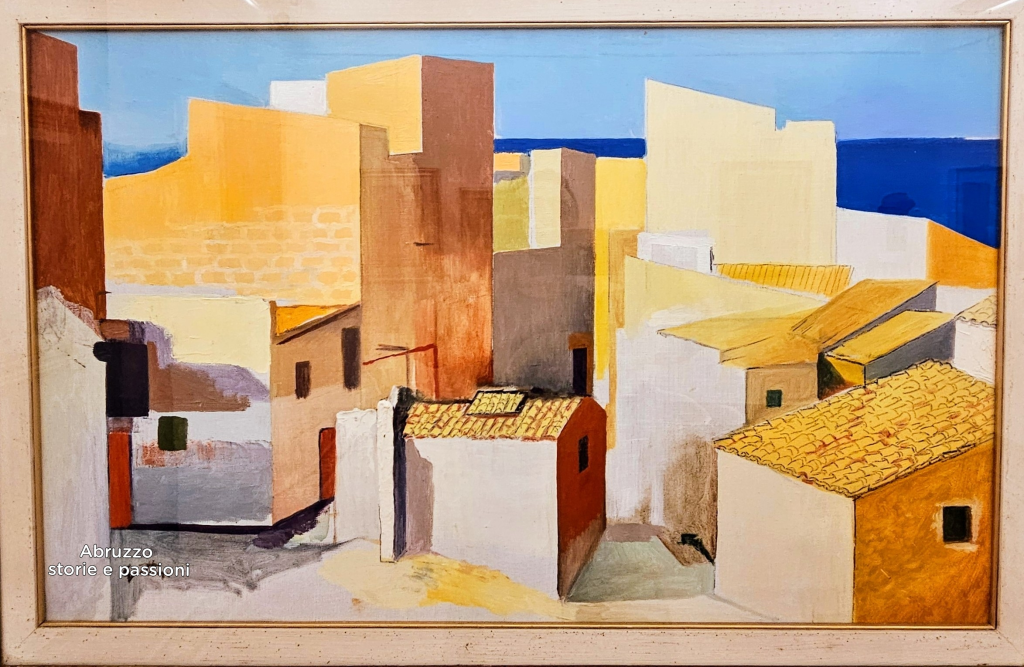

Case al mare, 1966, Renato Guttuso

Testa di donna, 1939, Giacomo Manzù

I ciclisti, 1931, Aligi Sassu

Ciclista, 1939, Aligi Sassu

Caffè, 1954, Aligi Sassu

Paesaggio, 1984, Carlo Mattioli

Il ciclista, 1931, Aligi Sassu

Ragazza nuda, 1986, Giuliano Vangi

Shirt, Tie and Suspenders, 1992, Larry Rivers

Amore e Venere, 1984, Armando De Stefano

Nike, 1991, Paolo Borghi

Mujer 4, 1960, Joan Mirò

Noche, 1970, José Ortega

L’arrestato, 1968, José Ortega

Concerto aulico, 1977, Carlos Mensa

Naranja, 1984, Sebastian Nicolau

Erizo de mar, 1993-94, Matias Quetglas

Torero, 1995, Maria Carbonero

Desnudo con abanico verde, 1992-93, Matias Quetglas

Copyright ‐ Riproduzione riservata ‐ derocco.leo@gmail.com Tecnico della valorizzazione dei Beni Culturali ed Ecclesiastici Regione Abruzzo ‐ Fonti/Note: (1) e (2) Archivio De Filippis-Delfico, articolo “Note storiche sulla famiglia Martinetti e Martinetti-Bianchi” di Luciana D’Annunzio; 3) Catalogo ufficiale del Museo d’Arte Costantino Barbella Chieti a cura di: Bianca Maria De Luca, Maria Abdaloro, Maria Luigia Fobelli, Fiorenza Rangoni, Bianca Saletti, Carlo Cusatelli, Edizioni Grafiche Italiane, 1999; altre fonti: 4) Per le informazioni sulla Collezione Paglione ho consultato il catalogo online della Fondazione Immagine Chieti; altre informazioni le ho tratte da: Beni Culturali, Ministero della Cultura ‐ Ringrazio il gentile staff del Museo d’arte Costantino Barbella Chieti e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Chieti – Leo De Rocco per Abruzzo storie e passioni 2024.

Sostieni Abruzzo Storie e Passioni

Cari lettori,

portare avanti Abruzzo Storie e Passioni è per me un impegno fatto di passione, ricerca e tempo dedicato a raccontare il nostro territorio nel modo più autentico possibile. Ogni articolo nasce da giorni di studio, dall’acquisto di libri e testi di riferimento, da sopralluoghi fotografici in giro per l’Abruzzo e dai costi di gestione della pagina WordPress che ospita il blog.

Se apprezzi il lavoro che svolgo e desideri aiutarmi a mantenerlo vivo e a farlo crescere, puoi sostenermi anche con una piccola offerta tramite PayPal all’indirizzo email leo.derocco@virgilio.it

Ogni contributo, anche minimo, è un gesto prezioso che permette di continuare a raccontare storie, tradizioni, luoghi e personaggi della nostra splendida regione.

Grazie di cuore per il tuo sostegno e per far parte di questa comunità di appassionati dell’Abruzzo.

Continuiamo insieme questo viaggio tra storia, cultura e bellezza.

Support Abruzzo Storie e Passioni

Dear readers,

carrying on Abruzzo Storie e Passioni is a commitment driven by passion, research, and the desire to share the most authentic side of our region. Each article is the result of hours spent studying, purchasing books and reference materials, conducting photographic surveys across Abruzzo, and covering the costs of maintaining the WordPress page that hosts the blog.

If you appreciate my work and would like to help me keep it alive and growing, you can support me with even a small donation via PayPal using the email address leo.derocco@virgilio.it

Every contribution, no matter how small, is truly valuable and helps me continue telling the stories, traditions, places, and characters of our wonderful region.

Thank you from the bottom of my heart for your support and for being part of this community of Abruzzo enthusiasts.

Let’s continue this journey together through history, culture, and beauty.

Articoli correlati, in questo blog: